患者自らセーブすることで脳が衰え、手の使用困難感の一因になっていると考えられる

埼玉県立大学は10月29日、橈骨遠位端骨折術後に通常のリハビリテーションと合わせて一人称3Dの運動観察療法を行うことで、運動観察療法を行わない群よりも早期に日常生活動作での手の使用感が回復することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大作業療法学科の濱口豊太教授と同大大学院研究員の薄木健吾博士(同大学院保健医療福祉学研究科修了)、北里大学メディカルセンターの研究グループによるもの。研究成果は、「PLOS ONE」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

橈骨遠位端骨折術後患者は、健常者と比較して、手の関節可動域を自己推測で実際の可動域よりも低く見積もることがわかっている。また、橈骨遠位骨折術後の脳研究では、健常者でも手関節を2週間固定し使わないでいると、手の部分の大脳皮質の厚みが薄くなることがわかっている。つまり、橈骨遠位端骨折患者は日常生活で使える機能があっても自らセーブしてしまうこと、また使わないことで命令を出す大脳皮質が衰えて、さらに使えなくなると推定されている。手を使わないでいることによる脳の衰えが、手の使用困難感の原因の一つと考えられる。そこで、骨折治療のために手の動きが少なくなっているときには、自分の手が運動していることをイメージすることで、脳を使い、脳の衰えを少なくできないか、と研究グループは考えた。

一人称3D運動観察の可動域改善への影響は?骨折術後患者35人対象に検証

運動観察は、動いている動作を観察することだ。運動観察中は、脳内では実際に動いているのと同じような脳の働きが起こっていることがわかっている。また、自分の手を見ているような一人称の運動観察は三人称の運動観察と比較して神経の働きが大きいこと、また3D動画は2D動画よりも神経の働きが大きいことがわかっている。橈骨遠位端骨折術後患者が思うように手が使えない早期から一人称3D運動観察を行えば、関節可動域や推測関節可動域が改善して、早く日常生活で手を使えるようになるのではないかという臨床疑問があった。

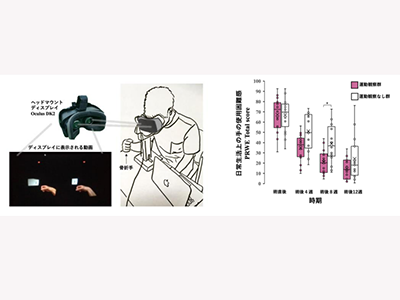

この研究では、埼玉県立大学で開発されたヘッドマウントディスプレーを使用した運動観察装置が利用された。橈骨遠位端骨折術後患者35人(運動観察群18人、コントロール群17人)を対象として、術直後、1か月、2か月、および3か月の関節可動域、患者本人がイメージで推測した関節可動域、日常生活動作での手の使用困難感を比較した。

術後2か月時点、運動観察群で手の使用の困難感が有意に改善

日常生活動作での手の使用困難感(四分位25%,75%)は、運動観察群では、術直後73(56,79)、1か月38(27,45)、2か月20(11,28)、3か月14(6,23)。運動観察をしなかった群では術直後70(61,78)、1か月50(37,68)、2か月37(28,54)、3か月18(8,37)だった。この結果により、術後2か月の時点で、手の使用の困難感が運動観察群で統計学的に有意に改善していることがわかった。一方、関節可動域や患者がイメージで推測した関節可動域については両群で差はなかった。

リハビリ+一人称3D運動観察が手の使用困難感改善に有効な可能性

今回の研究結果から、日常生活動作を早く改善させることを目的とした、橈骨遠位端骨折術後のリハビリテーションプログラムのひとつとして、通常のリハビリテーションに加えて、一人称3D運動観察が有効であると推察された。スマートフォンなどでこのような運動観察ができるようになれば、自宅での自主トレーニングにも役に立つかもしれないとしている。同研究では、日常生活動作での手の使用困難感は改善されたが、関節可動域、自己推測関節可動域については改善をしておらず、手の使用困難感が改善した要素についてはまだわかっていない。また、患者の受けた手術方法がコントロールされていないこと、症例数が少ないこと、およびランダム化されていないという課題が残っている。現在も継続して、より質の高い検証が進められている、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・埼玉県立大学 プレスリリース