ADの脳でたまる悪玉のピログルAβ、定量的解析は進まず作られる仕組みは未解明

理化学研究所(理研)は10月11日、アルツハイマー病(AD)の脳内でアミロイドベータ(Aβ)が分解されにくい「悪玉」に変化する仕組みを解明したと発表した。この研究は、理研脳神経科学研究センター神経老化制御研究チームの西道隆臣チームリーダー、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科ゲノム創薬学分野の岩田修永教授、マンチェスター大学、名古屋市立大学、量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所らの研究グループによるもの。研究成果は、「Life Science Alliance」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

Aβが脳内に大量にたまると、脳の環境が変化して、神経細胞が正常に働かなくなったり壊されたりしてしまい、認知機能や記憶能力が障害を受ける。これが、ADである。Aβは正常な脳でも作られる(正常な脳で作られるAβを以下では生理的Aβと呼ぶ)。生理的Aβは、アミノ末端がアスパラギン酸から始まる全長40または42個のアミノ酸から成るAβで、通常はネプリライシンによって分解除去されている。年齢を重ねるとネプリライシンを作り出す脳の力が衰えるが、特にAD患者の脳ではこの力が極端に弱くなりAβが壊されず正常老化脳以上にたまるようになる。

ADの脳でたまるアミロイド斑に含まれるAβのアミノ末端構造を調べると、神経細胞が作る生理的Aβとは異なり、最初の2つのアミノ酸が切断され、3つ目のアミノ酸(グルタミン酸)が環状構造に変換されたピログルAβと呼ばれる悪玉Aβが多いことが報告されていた。また、ピログルAβは、最近、米国に続いて日本でも認可された早期AD治療薬の抗体医薬ドナネマブの標的Aβとしても知られるようになった。しかしピログルAβの高い凝集性のために、ピログルAβがどれくらい脳の中にたまっているのかを知るための定量的な解析は進んでいなかった。また、Aβが変化してピログルAβとしてたまるようになるのはなぜか、どのような仕組みでピログルAβが作られるのかもわかっていなかった。

ピログルAβ、分解は生理的Aβの5倍延長しAD患者脳で蓄積と判明

脳内のAβは、生理的に産生と分解を繰り返すため、脳内には一定量のAβが存在するが、ADの発症までの20年ともいわれる長い期間を経て、加齢などによって脳内にたまるようになる。その間にアミノ末端構造がさまざまな修飾を受けることがわかってきた。

そこで、研究グループはまず、脳内に一定量存在するAβと見分けるためにラジオアイソトープで標識した多様なアミノ末端構造を持つAβを化学合成し、ラットの海馬に注入して分解されやすさを解析した。その結果、生理的Aβやアミノ末端のアミノ酸が削られただけのAβは速やかに分解される一方で、アミノ末端が削られて環状構造を持つピログルAβの分解は極端に遅くなり、注入後1時間経っても大部分が分解されずに残っていることが明らかになった(生物学的半減期は、生理的Aβの5倍延長)。

また、ADの患者の剖検脳でこれらの多様なAβの存在量を定量的に解析した。脳内のAβは塊となってアミロイド斑を作っているため、この塊をほぐす特殊な処理を行い、それぞれのAβの特殊な修飾を認識する特異抗体を用いた免疫化学的検出法により、検出の特異性と感度を向上させて定量すると、ピログルAβの総量は全体の40%以上であることがわかった。生理的Aβの量は5%以下だった。

ネプリライシン働かないADマウス、加齢とともにピログルAβ増加し24か月で2.5倍

従来のアルツハイマー病モデルマウス(APPトランスジェニックマウス)や次世代型アルツハイマー病モデルマウス(Appノックインマウス)に対して、遺伝子操作によりAβの生理的分解を行うネプリライシンが働かないようにしたマウスを作製し、12か月齢、18か月齢、24か月齢まで飼育して、脳内にたまったAβの種類や量を、免疫組織化学、生化学的手法、質量分析法を用いて詳細に調べた。

ネプリライシンが働かないADモデルマウス脳では、ネプリライシンがよく働くADモデルマウス脳と比較して、生理的Aβと同じアミノ末端構造を持つAβの量が12か月齢まで高値を示したが、意外にもその後、差が縮まった。その一方、興味深いことにピログルAβの量は、ネプリライシンが働かないモデルマウス脳では月齢依存的に脳内にどんどんたまり、24か月齢で2.5倍に上昇した。

質量分析の前処理方法を改良、ADマウス脳のピログルAβの断片シグナル検出に成功

この結果を確実にするためには原理が異なる別手法で同様の結果を導く必要がある。他の研究者らは質量分析法を用いて、これまでAD脳やモデルマウス脳からピログルAβの検出を試みたが、ほとんどの場合、検出に失敗してきた。その理由は、解析する組織の前処理方法に問題があったためである。研究グループは、脳組織で固まっているAβを強酸処理によりほどき、さらにペプチダーゼ処理を行い、Aβ1~16またはAβ3pE~16(ピログルAβの断片)にフラグメント化して、質量分析を行ったところ、ネプリライシンが働かないADモデルマウス脳でAβ3pE~16のシグナルを検出した。

PiBプローブ用いたPET、ピログルAβ増加と脳内ネプリライシン量の変化を監視可能

ADの画像診断には、PETを用いて脳内アミロイド量を評価するアミロイドイメージングプローブとしてピッツバーグ化合物B(PiB)が広く使用されている。研究グループは以前PiBが生理的AβよりもピログルAβにより高い親和性と結合能力を示すことを報告した。そこで、PiBプローブを用いて、ネプリライシンを働かないようにしたADモデルマウスでアミロイドイメージングを行ったところ、PiBシグナルは、ピログルAβ量の増加と一致して、マウスの月齢依存的に増加した。このように、PiBプローブを用いることで、ピログルAβの増加を捉え、結果的に脳内ネプリライシン量の変化を監視できることがわかった。

ネプリライシン欠損下でAβ分解補償する経路の酵素増加、ピログルタミル化残基外す酵素は減

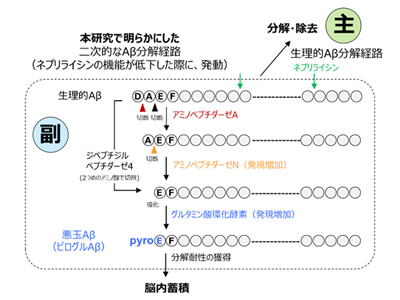

ピログルAβは、生理的Aβのアミノ末端の2つのアミノ酸が切断を受け、3つ目のグルタミン酸が環状構造を獲得している。西道チームリーダーはピログルAβの産生にはエキソペプチダーゼが関わることを以前より指摘していた。ネプリライシンは別名中性エンドペプチダーゼとも呼ばれ、ペプチド内部で切断を行うため、ネプリライシンが働かない状況下では、エキソペプチダーゼがAβの分解を補償する経路になると考えた。

そこで、アミノペプチダーゼやジペプチジルペプチダーゼ、グルタミン酸の環化酵素がAβ分解に関わる可能性に注目し、モデルマウス脳からこれらの酵素を精製し、Aβと反応させると、いずれも十分な切断活性を有することがわかった。重要な発見として、アミノペプチダーゼやジペプチジルペプチダーゼの脳内発現量が、ネプリライシンを働かないようにしたADモデルマウスでは月齢依存的に増加することが示された。さらに興味深いことに、ペプチドのアミノ末端のグルタミン酸の脱水縮合またはグルタミンの脱アミノ化反応により環状構造を持つピログルタミン酸に変換する酵素であるグルタミン酸環化酵素の1つのアイソフォーム(類似タンパク質)の発現量が同様に増加した。さらに、ピログルタミル化したグルタミン酸残基をペプチドから外すアミノペプチダーゼの発現量が逆に低下することも明らかになった。

ピログルAβ形成阻害、新しいAD予防・治療につながると期待

今回の研究で、生理的に産生するAβがアルツハイマー病の脳でピログルAβに変化し悪玉化する仕組みが明らかになった。これにより、既に脳にたまっているピログルAβを標的として取り除くドナネマブとは異なり、ピログルAβができ上がる前に悪玉化に関わるアミノペプチダーゼやジペプチジルペプチダーゼ、さらにピログルタミル環化酵素の働きを抑える薬の開発が、新しいアルツハイマー病の予防・治療につながると期待される。これらの酵素に対する低分子阻害剤は、研究用試薬または既存薬として存在するため、臨床応用に向けた開発やドラッグリポジショニングができる可能性があり、予防や治療の選択肢が広がる。また、ネプリライシンの活性が十分に高いときはこの悪玉化経路は働かないため、ネプリライシンの発現を健常者レベルに維持するための創薬も効果的である。そこで研究グループは、ネプリライシンを基軸とした予防・治療法の開発にも注力し、研究を続けていくという。

このようにアルツハイマー病の脳にたまるAβの大半はピログルAβであるが、この悪玉を優先的に脳内にためるアルツハイマー病モデル動物は開発されていない。今後は開発されない理由を突き止め、これを解決したモデルマウスを開発する必要がある。これによりアルツハイマー病の神経病理を深く理解し創薬研究に資することができる。「ドナネマブなど、アルツハイマー病の抗体医薬が抱える脳内浮腫や脳出血などの副反応の仕組みを明らかにすることで、より安全に臨床で使用できるようになると期待できる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース