ニューロイメージングによるdFC評価、従来法には課題

千葉工業大学は1月30日、脳の領野間で活動が先行または後退する現象を定量化することで、神経ネットワークにおける情報の発信および受信状態を数種類のパターン(瞬時周波数;instantaneous frequencyに基づくマイクロステート、以下「IF マイクロステート」)に分類できることを発見し、IF マイクロステートの時間的変遷を解析することで、アルツハイマー病(AD)における脳の神経ネットワーク変質とその認知機能低下が密接に関連していることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大情報科学部情報工学科の信川創教授(同大数理工学研究センター非常勤主席研究員/国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所児童・予防精神医学研究部客員研究員)、金沢大学子どものこころの発達研究センターの池田尊司准教授(大阪大学大学院・大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科)、金沢大学医薬保健研究域医学系の菊知充教授、金沢大学子どものこころの発達研究センターの高橋哲也協力研究員(福井大学医学部精神医学客員准教授/魚津神経サナトリウム副院長)の共同研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

アルツハイマー病の効果的な治療法は現在でもいまだ確立されていないが、早期診断とそれに続く介入により、病気の進行を遅らせられるとされている。脳波は多くの医療機関に設置されており、安価で簡単に計測が可能な高い臨床的汎用性を持ち、脳波を利用したバイオマーカーの確立が望まれている。

脳の認知機能は、大規模な神経活動の統合によって生成される創発現象の最たるものである。脳の神経ネットワークに関する最新の研究は、この認知機能の創発に不可欠な広範な時空間的神経活動の統合メカニズムに多くの知見をもたらした。中でも、一対の領野間の脳活動に着目することで定義される情報流や同期の程度によって捉えられた機能的結合(functional connectivity:FC)によるアプローチは、成長や加齢による脳の神経ネットワークの変化の過程や、統合失調症やアルツハイマー病といった認知機能の機能不全を伴う精神疾患における神経ネットワーク変質を捉えることに大きな成功を収めている。さらにこの10年ほどの研究の進展により、FCは時間変化しない静的なものではなく、たとえ外からの刺激(視覚・聴覚などの感覚入力や認知課題)がない場合でも、時間的に変動することが明らかとなり、動的機能的結合(dynamical functional connectivity:dFC)と呼ばれている。このdFCの動的特性は、脳機能や加齢・疾患を反映することが報告されている。

脳の神経活動はミリ秒単位の瞬間-瞬間のダイナミクスを含有する。このような速い時間スケールのダイナミクスにより駆動されるdFCを捉えるには、脳波(electroencephalography:EEG)や脳磁図(magnetoencephalography:MEG)に代表される高い時間分解能を有するニューロイメージングが適している。しかし、従来のdFCを評価する手法は短時間窓の中で同期の程度を算出し、その短時間窓を時間的にずらすことで、同期の変動性を捉えている(sliding-time-window アプローチ)。そのため同手法は高い時間分解能を持つニューロイメージングの優位性を損なわせる可能性がある。

瞬間-瞬間の神経相互作用を捉えることができる脳波の新解析法を提案

そこで研究グループは、神経活動間の一定の時間窓を設定した同期の程度ではなく、瞬間-瞬間の神経活動の相互作用が生成する瞬時位相差のパターンに着目するアプローチ(dynamical phase synchronization:DPS)を提案した。

dFCのアプローチでは、DPSも含めて、複雑なネットワークダイナミクスを一対の神経活動の相互作用として捉えている。一方、「創発」現象を生起する複雑系を分析するには、より全体の神経活動の挙動を統合的に捉える必要性があると考えられる。このような分析手法の1つとして、古くからマイクロステートと呼ばれる分析手法が存在する。同手法によって脳波は4、5種類の準安定な空間的なパワーの分布(各領野における神経活動の振幅の空間的な分布)に特徴付けられ、それが時間的に遷移することが知られている。そしてこの遷移の動的特徴は、認知機能に関連した神経ネットワークのダイナミクスを反映していることが報告されている。よって、このようなマイクロステートのアプローチを瞬時周波数の成分に適用することができれば、瞬間-瞬間の神経活動に基づく大域的な神経活動を反映した新たなマイクロステートが開発できるという着想に至った。

脳波を利用したアルツハイマーのバイオマーカー開発は、これまでに、瞬時位相成分に着目した位相同期の解析によるFCの推定、sliding-time-windowを用いたdFCの推定、パワー分布に基づくマイクロステートなどが世界的に進められている。

新手法による解析、従来法と類似した特性などを確認

研究グループは、DPSによる瞬時的なdFCの特性抽出を応用し、脳波の瞬時周波数の成分をマイクロステート解析に適用することで、アルツハイマー病の神経ネットワークのダイナミクスの新たな側面を捉えることができるという仮説を立てた。

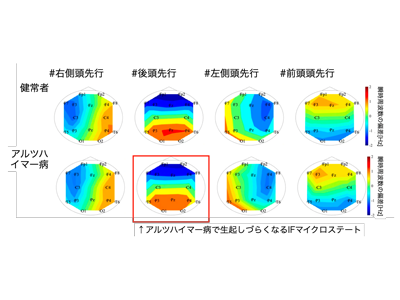

脳波の瞬時周波数の空間分布の解析を行ったところ、1.内在する神経活動を反映した動的特性を反映すること、2.従来のパワー成分の空間分布に基づくマイクロステートと類似した空間分布特性(4つのIFマイクロステートとして、右側頭先行状態、後頭先行状態、左側頭状態、前頭先行状態)を持つこと、3.各状態は準安定な動的な遷移特性を示すことが明らかになった。

AD患者で検証、後頭先行状態の出現頻度が有意に少ないことが判明

次に、IFマイクロステート解析をアルツハイマー病16人・健常者18人の脳波データに対して適用し、その動的特性を評価した。その結果、アルツハイマー病では後頭先行状態の出現頻度が有意に少ないことが明らかになった。具体的には、アルツハイマー病の被験者では他のIFマイクロステートから後頭先行状態に遷移しづらく、また一度後頭先行状態に遷移しても即座に他の状態に遷移してしまうことがわかった。

この神経病理学的背景として、アルツハイマー病における後部帯状回(脳の後方部に位置する)での神経細胞の死滅が関与している可能性が挙げられる。この後部帯状回は、全脳の神経ネットワークの情報を中継するハブの役割を担っており、アルツハイマー病の進行によって、後部帯状回を含めたハブ構造が弱体化することで、後部帯状回の位置する後頭を中心とした領野からの情報発信が困難となり、後頭からの情報発信の状態に対応すると考えられる後頭先行状態が生起する頻度が低下していった可能性が考えられた。

左側頭先行状態から他の状態への遷移が低下するほど、認知機能が低下していることが明らかに

さらに、アルツハイマー病の被験者の認知機能を測定した精神状態短時間検査(minimal mental score:MMSE)と、IFマイクロステートの動的特性との比較を実施した。その結果、左側頭先行状態から他の状態への遷移が低下するほど、認知機能が低下していることが明らかとなった。これは、MMSEが言語記憶に関連する認知機能を計測していることから、言語記憶をつかさどる左側頭(特にアルツハイマー病では左海馬の萎縮が生じる)と他の領野との連携が困難になることを反映していると考えられる。しかし、このMMSEはあくまで簡易的な認知機能検査であり、さらなる検証には今後より包括的な認知機能検査とIFマイクロステートとの比較が必要だ。

今後の大規模な検討により、バイオマーカーに発展することに期待

研究では脳波の電極数(16電極)の制限から、IFマイクロステートの数を4つに限定して実施した。このような低密度脳波計で捉えられたということは、臨床での汎用性を持つ本手法の利点であるといえる。一方、もっと空間的に詳細な分布を持つIFマイクロステートも存在している可能性もあり、今後より高密度な脳波計を用いた分析が必要であると考えられるという。

また、今回の研究は比較的小規模で、アルツハイマー病の重症度も中程度から重症の被験者を含む不均一な構成だった。本指標を臨床応用に耐え得るバイオマーカーに発展させていくには、より大規模な脳波データで重症度ごとのIFマイクロステートの動的特性の分析が必要だ。さらには、他の老齢性精神疾患や加齢におけるIFマイクロステートとの差異を明らかにすることも重要な課題だ。

「これらの課題を解決していくことで、従来の問診を主体とする診断に加え、簡便な脳波を利用した早期診断および必要とされるケアの同定を補助するバイオマーカーが実現できると考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・千葉工業大学 プレスリリース