10~16歳の3,165人対象、孤独感の経過別に予測要因や自殺関連事象との関連を検討

国立国際医療研究センター(NCGM)は1月24日、思春期の孤独感は、後の自殺関連問題と関連することを明らかにしたと発表した。この研究は、NCGMの国際医療協力局グローバルヘルス政策研究センター 細澤麻里子主任研究員、東京都医学総合研究所の社会健康医学研究センター 西田淳志センター長、東京大学大学院医学系研究科 脳神経医学専攻臨床神経精神医学講座 笠井清登教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health」電子版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年、孤独感が心身の健康に悪影響を及ぼす可能性が報告されている。思春期は生涯の中でも孤独感を感じやすい時期であるにもかかわらず、思春期世代の孤独感の経過や、その予測要因、予後(自殺関連事象)との関連について多くはわかっておらず、特に日本の思春期世代におけるエビデンスは極めて限られている。

そこで研究グループは今回、東京近郊の思春期児童を縦断調査している東京ティーンコホートのデータを利用し、2002~2004年の間に生まれた一般思春期集団3,165人を対象に孤独感に関する質問紙評価を繰り返し行い、10~16歳までの孤独感の経過別の予測要因、および16歳までの自殺関連事象(自傷行為と自殺念慮の経験)との関連を分析した。

思春期前期のいじめなどで孤独感を感じた群で自殺関連問題リスク「高」

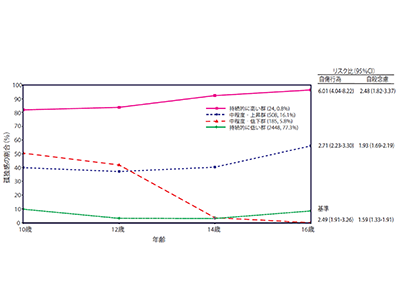

その結果、思春期の孤独感は、その経過パターンにより4群に分類された。多くの児(n=2,448、77%)は思春期を通して孤独感が低い群に分類されたが、少数(n=24、0.8%)ながら持続的に孤独感を感じている群、そして、10歳時点で中程度の孤独感を感じ、年齢とともに孤独感が軽減(n=185、6%)または増大(n=508、16%)する群があった。

子どもの性別、出自、健康状態、家族構成や家庭の社会経済状況などの予測要因のうち「10歳時にいじめられた経験がある」「養育者の心理的負荷が高い」ことが、持続的に孤独感を感じている群や孤独感が増大した群の主な予測要因だった。

持続的に孤独感を感じている児において、より高リスク

持続的に孤独感を感じている群は孤独感が低い群と比べ、16歳までの自傷行為のリスクが約6.0倍(95%CI 4.4-8.2)、自殺念慮を抱くリスクが約2.5倍(95%CI 1.8-3.4)高いことが明らかとなった。また、10歳時点で中程度の孤独感を感じていた2群についても、自傷行為や自殺念慮のリスクが約2~3倍高いことが明らかとなった。

自殺関連事象軽減に、思春期前期のいじめ対策や養育者のメンタルヘルス支援が重要な可能性

本研究により、日本の一般思春期集団の検討を通して、思春期前期(10歳頃)のいじめ対策や、養育者のメンタルヘルスを支援することが思春期を通した孤独感の軽減、ひいてはその後の自殺関連事象の軽減につながる可能性が示唆された、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立国際医療研究センター プレスリリース