急性期の安静臥床は、安静を伴わない保存療法よりも有効か

筑波大学は8月29日、骨粗しょう症性椎体骨折の急性期に対する安静臥床の効果を検証するため、前向きコホート研究を実施し、骨折の急性期における初期2週間の限定的な安静臥床は、安全で高い治療効果が得られる保存療法であることがわかったと発表した。この研究は、同大医学医療系の船山徹講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

骨粗しょう症性椎体骨折は、高齢者の脆弱性骨折のうち発生頻度が最も高い骨折。その発生率は男女問わず年齢とともに指数関数的に増加し、骨粗しょう症の有病率が高い女性の発生率は、70歳代で40/1,000人年、80歳代で84/1,000人年と報告されており、高齢化率が世界一である日本の医療現場では、施設を問わず日常的に生じる疾患だ。

骨粗しょう症性椎体骨折の急性期治療は安静臥床をはじめとする保存療法が原則で、その後の経過に応じて手術等が行われる。しかし、エビデンスが非常に不足しているため、診療ガイドラインは作成されておらず、担当医の経験や施設の慣例に基づいたさまざまな治療法が行われているのが現状だ。一方、この骨折に対する画像検査の研究が近年進み、骨癒合不全(一定期間を経ても骨折が治癒しない)になることを予測できる特徴的な予後不良MRI所見が報告され、臨床現場で活用されている。

研究グループはこれまで、骨粗しょう症性椎体骨折の急性期に対して初期2週間の入院安静臥床による保存療法を導入し、治療成績を報告してきた。また2週間の限定的な安静臥床であれば、高齢者であっても廃用症候群(長期間の寝たきり状態によって生じる心身の機能低下等)のリスクは増加しないこと、予後不良MRI所見を有していても、初期2週間の入院安静臥床を行うと大部分の症例は保存療法が奏功することを明らかにしている。しかし一般的に行われている安静を伴わない保存療法との比較はこれまで行われておらず、安静臥床の必要性は不明だった。そこで、安静臥床の有無による治療効果の違いを比較する前向きコホート研究を実施した。

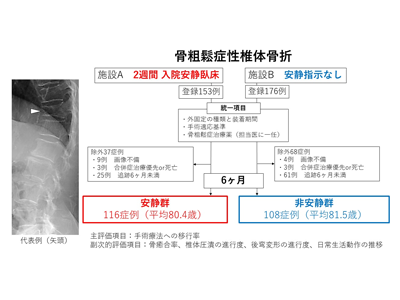

平均80歳以上を対象に、手術療法への移行率などを評価

2018年12月~2020年12月の間に受傷後2週間以内に治療開始となった65歳以上の骨粗しょう症性椎体骨折患者を研究対象とした。二次医療圏の異なる病院を2施設選定し、一方では、2週間の厳密な入院安静臥床を指示し(安静群:116例、平均80.4歳)、もう一方では、安静指示を行わず疼痛に合わせて離床を許可した(非安静群:108例、平均81.5歳)。安静臥床中は骨折椎体の安静のため、ベッドの起き上がり角度を20度までに制限し、廃用予防を目的とした四肢の床上リハビリテーションを行った。離床後の外固定装具の種類と装着期間、および手術療法への移行基準は施設間で統一し、併用する骨粗しょう症治療薬は担当医に一任した。

6か月の観察期間中、主評価項目として手術療法への移行率、副次的評価項目として、手術移行例を除いた症例の骨癒合率、椎体圧潰の進行度、後弯変形の進行度および日常生活動作の推移、の4つを設定し、全症例および予後不良MRI所見の有無で安静群と非安静群を評価、比較した。

予後不良MRI所見ありの患者の手術療法への移行率、安静群6.7%、非安静群24.3%

患者背景(年齢、性別、受傷高位、骨密度、血液検査、画像所見など)および観察期間中の合併症の発生について、2群間の差は見られなかった。また、主評価項目に関して、両群とも予後不良MRI所見がない症例では、手術療法への移行例はなかった。しかし予後不良MRI所見がある場合、安静群では45例中3例(6.7%)、非安静群では37例中9例(24.3%)が手術療法へ移行となり、安静群で手術療法への移行率が有意に低い結果となった。

安静群で椎体圧潰と後弯変形の進行を有意に低減

副次的評価項目のうち、椎体圧潰の進行度は、安静群で平均6.4%、非安静群で平均20.9%、後弯変形の進行度は、安静群で平均2.4度、非安静群で平均8.8度であり、予後不良MRI所見の有無に関わらず、安静群で椎体圧潰と後弯変形の進行を有意に低減できることがわかった。骨癒合率と日常生活動作の推移は2群間で同等だった。

以上より、骨粗しょう症性椎体骨折の急性期における初期2週間の入院安静臥床は、骨折椎体の安定化に有利に働き、高齢者でも、合併症を増加させることなく高い治療効果が得られる保存療法であると結論付けられた。

新たなエビデンスに基づいた診療ガイドラインの策定に期待

今回の研究により、骨粗しょう症性椎体骨折における保存療法の効果に対する新たなエビデンスが得られたことから、診療ガイドラインの策定に貢献できると期待される。今後、研究グループは、同骨折の保存療法における重要な要素の一つである、外固定装具の有無や装着期間に関しても、同様の手法により、エビデンスの創出を目指すとしている。

「臨床現場では、骨粗しょう症性椎体骨折の初期に正しい評価と適切な治療介入がないまま経過し、結果的に偽関節や遅発性まひまたは過度な後弯変形による姿勢保持障害といった患者に大きな負担のかかる手術が必要となる難治症例になってしまうことがいまだに後を絶たない。治療体系を確立し、このような難治症例を一人でも減らすことができるように今後も取り組んでいく予定だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 TSUKUBA JOURNAL