ヒトと共通性の高いサルのうつ病モデルは存在しなかった

東北大学は8月4日、ニホンザルを用い、脳活動の操作によって、霊長類に人工的にうつ病を発症させることに成功したと発表した。この研究は、同大大学院生命科学研究科の中村晋也助教と筒井健一郎教授らと、東京大学、昭和大学との共同研究グループによるもの。研究成果は、「Experimental Neurology」電子版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

うつ病は有病率が高く社会的損失も大きいことから、いち早く克服しなければならない喫緊の問題と考えられている。これまで、うつ病の病態理解や新規治療法の開発を目的として、げっ歯類を用いた多くのうつ病モデルが考案され利用されてきたが、より効果的に研究を進めていくため、ヒトと同じ霊長類で脳の構造・機能やそれに基づく認知・情動機能に共通性が高い、サルを用いたうつ病モデルの開発が期待されていた。

そこで研究グループは今回、ニホンザルを用いて、うつ病との関連が指摘されている内側前頭皮質(MFC)の腹側部を対象とした機能阻害実験を行った。

rTMSで脳機能を阻害すると活動性が著しく低下、コルチゾール濃度も上昇

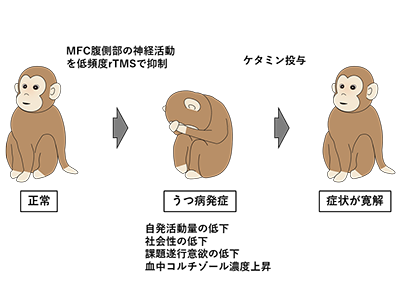

脳の機能阻害方法としては、非侵襲的な脳活動の操作法「反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)」を用いた。MFC腹側部を標的とした低頻度rTMSにより、同領域の神経活動を抑制して一時的な機能障害を引き起こし、その時のサルの行動や生理指標の変化を調べた。

まず、飼育ケージ内におけるサルの活動性に大きな変化が認められた。普段、サルは飼育ケージ内を活発に動き回り、毛づくろいをしたりすることが多く見られたが、刺激後はそのような行動が減り、下を向いてじっと座ったり、時には横たわってしまうなど、活動性が著しく低下した。また、生理指標として血中のストレスホルモン(コルチゾール)の濃度を調べてみると、うつ病患者と同様に、刺激後に著しく上昇していていることが判明した。

内側前頭皮質機能不全がうつ病につながることや、即効性抗うつ作用のあるケタミンの効果も確認

次に、実験者が飼育ケージの前に立っている時のサルの行動を調べることでサルの社会性を評価したところ、通常は実験者の傍に寄り手を伸ばすなど、積極的であったサルの行動が、刺激後は実験者から顔や体を背け、下を向き、飼育ケージの奥に引きこもっている時間が増加。さらに、意欲を定量化するために、ボード上に複数開いた穴からエサをつまみ取る採餌課題を行わせたところ、穴が大きい簡単な課題は変わらず行う一方で、穴が小さい難しい課題ではすぐに止めてしまうようになったという。これらの症状は、内側前頭皮質の他の領域(背側部、後方部)への低頻度rTMSでは認められなかった。

さらに、即効性の抗うつ作用があることで注目されているケタミンを、静脈内に投与したところ、MFC腹側部への低頻度rTMSによって生じたケージ内での活動性の低下や、血中コルチゾール濃度の上昇などの主要な症状が顕著に改善したという。

以上の結果より、これまでうつ病との関連が疑われていた内側前頭皮質について、その機能不全がうつ病につながること、また、正常な状態では、気分や情動の調節に重要な役割を果たしていることが明らかになった。

うつ病の予防や治療法、新薬候補の評価モデルとしても期待

今回の研究により、世界初となる脳活動操作による霊長類うつ病モデルが作出された。同研究成果は、うつ病の発症機序や病態理解と、その予防・治療法の開発を進める上での重要な一歩と言える。

「本研究によって、うつ病の発症機序や病態の理解、予防と治療法の開発が進むことが期待される。実用的には、うつ病治療の新薬候補の評価のためのモデルとして注目されている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース