OGIBに対するCE後の長期経過等について十分な症例数での報告はなかった

大阪公立大学は8月2日、難治性疾患である原因不明消化管出血(OGIB)に対するカプセル内視鏡(CE)検査後の長期累積再出血率について明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科 消化器内科学の大谷恒史講師、先端予防医療学の渡邉俊雄教授、十三市民病院消化器内科の島田直医長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Gastrointestinal Endoscopy」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

上部消化管内視鏡検査や下部消化管内視鏡検査を行っても出血源が不明である消化管出血のことをOGIBと呼び、これは原因がわからないままタール便、黒褐色便、血便や貧血を繰り返し、頻回の輸血を必要とすることもある難治性疾患だ。OGIBについての全国調査や疫学研究はほとんど行われていないため、その病態は不明だが、多くが小腸からの出血であると推測されている。

CEは、OGIBに対する有用かつ身体に負担を与えない検査法。これまでにOGIBに対するCEの陽性所見率に影響を与える因子について検討した結果、重篤な併存症をもつ患者では陽性所見率が高いことを同グループは既に報告している。さらにOGIBではCEを行っても出血責任病変が見つからず、診断に難渋することが多い中、CEで出血病変が同定できないOGIBに対しては、CEの再検査によって、高率に病変を検出できることも報告している。しかし、OGIBに対するCE後の長期経過や患者の特性、併存症、CE所見による再出血のリスクについては、十分な症例数での報告はなかった。

OGIBで初回小腸精査がCEの389人対象、5年間の累積再出血率は41.7%と「高」

今回の研究の新規着眼点は、OGIB研究としては大規模の母集団で長期経過を追跡しており、またCharlson併存疾患指数という評価指標を用いて再出血のリスクを評価し、さらに2015年の米国消化器病学会議のガイドラインで提唱された小腸を含む消化管のどの部分にも出血源がみられないOGIBの再出血についても評価したことが挙げられる。

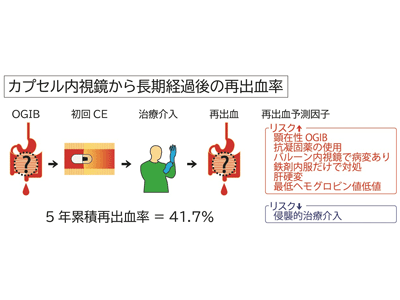

研究の対象となったのは、2004年3月~2015年12月までに、OGIBに対する初回小腸精査としてCEを施行された389人。生存曲線を用いた累積発生率の解析の結果、CE後5年間の累積再出血率は41.7%と高く、長期経過において再出血は無視できないものであることがわかった。

CEによって、粘膜傷害、血管性病変、腫瘍、血液貯留がみられた場合を「CE所見陽性」としたところ、CE所見陽性であった場合の累積再出血率は48.0%だった。また、CE陽性所見に対して内視鏡的止血術、血管内治療、または外科手術による治療介入を行った場合の累積再出血率は31.8%となり、CE所見陽性で治療介入を行わなかった場合の累積再出血率(54.0%)や小腸にも所見がみられなかった場合の累積再出血率(37.7%)よりも有意に低くなった。

肝硬変、抗凝固薬内服中、大量出血の経験者は特に注意深い経過観察を要する

さらにCox比例ハザードモデルによって、顕在性OGIB、抗凝固薬、バルーン内視鏡陽性、治療介入なしでの鉄剤投与は再出血の増加と関連し、最低ヘモグロビン値高値、内視鏡的止血術、血管内治療、または外科手術による治療介入は再出血の低下と関連することがわかった。また、Charlson併存疾患指数構成因子のうち、肝硬変はOGIBにおける再出血の独立した予測因子であることが明らかとなった。

以上の結果から、OGIBの患者の長期経過観察において再出血は多くみられ、肝硬変や抗凝固薬内服中の人、以前大量出血を起こしたことのある人では、特に注意深い経過観察を要すると考えられた。

今後のOGIBの診療指針に寄与する知見

CEの登場によって小腸の観察が可能となり、小腸の診断は大きく進歩した。CEの結果で判断が困難なのは、陽性所見が必ずしも全ての出血責任病変であるとは限らないという点にある。ただし、これはCEがOGIBの出血責任病変の検出に有用でないという意味ではなく、CEで陽性所見を、その後の内視鏡的止血術、血管内治療、または外科手術などの治療介入の成功につなげることができれば、再出血のリスクを下げることができる。また、CEで病変非検出であった場合でも、十分な経過観察が必要だ。2015年の米国消化器病学会議のガイドラインでは、小腸を含む消化管のどの部分にも出血源がみられないものをOGIBとすることを提唱していることから、今後はCEにて病変非検出であった場合の方針について検討が必要になるとの考えを、研究グループは示している。

▼関連リンク

・大阪公立大学 最新の研究成果