医療介護データを用いて高齢者の鎮静・抗コリン作用薬剤の使用と初回の要介護認定発生リスクとの関連を調査

筑波大学は5月16日、鎮静・抗コリン作用薬剤の処方が多いほど、要介護認定リスクが高まることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学医療系/ヘルスサービス開発研究センターの田宮菜奈子教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Geriatrics&Gerontology International」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

高齢者は慢性疾患の治療薬を複数服用していることが多く、薬剤関連の有害事象に対する注意が特に必要だ。中でも鎮静作用(中枢神経抑制や筋弛緩作用)や抗コリン作用(自律神経の働きを調整するアセチルコリンの働きを阻害する作用)を有する薬剤は、フレイルと呼ばれる心身の虚弱化や転倒、認知機能低下を起こす危険があることが指摘されている。しかし、これらの薬剤の使用が実際に高齢者の生活自立機能の低下と関連しているのか、リアルワールドデータを用いての検証は行われていなかった。

そこで研究グループは今回、「つくば市及び国立大学法人筑波大学の医療介護分野におけるデータ分析に関する覚書」に基づき、つくば市から同大に提供されたつくば市の医療介護データを用いて、高齢者における鎮静・抗コリン作用を有する薬剤の使用と初回の要介護認定発生リスクとの関連を推定した。

鎮静・抗コリン作用薬剤の24か月累積処方量を標準化、その他要因の影響を統計学的に調整して分析

対象者は、国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者となっているつくば市民(65歳以上の市民の約9割)。2014〜2018年度に新規要支援・要介護認定者となった高齢者(以下、新規要介護認定者群、2,123例)の認定前24か月間の鎮静・抗コリン作用を有する薬剤の処方量と、新規要介護認定者群と年齢・性別・生活圏域・観察期間が一致する未認定の対照群(4万295例)の同薬剤の処方量を、医療レセプトからそれぞれ算出して比較した。

鎮静・抗コリン作用を有する薬剤として、日本老年医学会による「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」の「特に慎重な投与を要する薬剤のリスト」の中から、鎮静・抗コリン作用を有する109剤(11クラス)を選定。これらの24か月間の累積処方量を、Defined daily dose(DDD)により標準化して算出した。また、鎮静・抗コリン作用を有する薬剤の処方量を算出する手前の6か月間のレセプトから、要介護認定の原因となり得る傷病の有無、通院・入院状況を測定し、これらの要因の影響を条件付き多変量ロジスティック回帰分析で調整することで、薬剤の処方による独立したリスクを推定した。

鎮静・抗コリン作用を有する薬剤の累積処方量・薬剤クラス数が多いほど、要介護リスク高まる

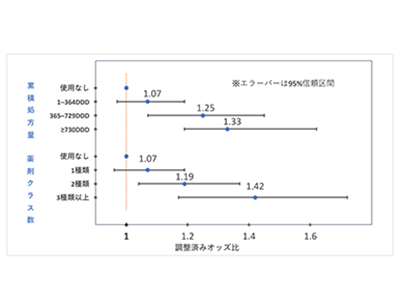

分析の結果、要介護認定リスク(調整後オッズ比)は、鎮静・抗コリン作用を有する薬剤の累積処方量が多いほど(使用なし群と比較して、1‒364DDDで1.07、365‒729DDDで1.25、730DDD以上で1.33)、使用された薬剤クラス数が多いほど(使用なし群と比較して、1種類で1.07、2種類で1.19、3種類以上で1.42)要介護認定リスクが高まるという用量反応的な関連が認められた。

これらの結果は、処方量の算出のラグタイムを12か月に延長する、慢性疾患併存の標準的指標である「Charlson Comorbidity Index」の傷病の有無を調整する、定期的な医療受診があった人だけを分析する、などの条件変更を行っても同様だった。なお、同研究では全ての薬剤についての多剤併用による要介護認定リスクも推定しており、上記の鎮静・抗コリン作用を有する薬剤によるリスクの推定も、多剤併用の影響を統計的に調整している。

鎮静・抗コリン作用を有する薬剤の使用を最小限にするような患者と医師の共同意思決定に期待

レセプト傷病名では疾患の重症度や生活への負荷が完全には調整されていないため、同研究では、薬剤処方のリスクが過大評価されている可能性がある。このため、鎮静・抗コリン作用を有する薬剤の減量が高齢者の自立期間を延長するか否かについては、さらなる検証が必要だ。しかし、これらの処方が地域ポピュレーション全体において要介護認定の発生リスクと関連していることを示したことは、市町村が医療機関や薬局などと連携して、地域全体でこれらの処方の低減に取り組んでいく施策の根拠となる。

「医療現場においても本研究成果が活用され、鎮静・抗コリン作用を有する薬剤の使用を最小限にするような患者と医師の共同意思決定が実践されることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 TSUKUBA JOURNAL