治療はレボドパ+モノアミンオキシダーゼ-B阻害薬、根治薬なし

大阪医科薬科大学は9月14日、既存のモノアミンオキシダーゼ-B阻害薬に、パーキンソン病の原因となるαシヌクレインタンパク質を細胞外に排出する作用があることを発見したと発表した。この研究は、同大医学部内科学Ⅳ教室脳神経内科の中村善胤大学院生、荒若繁樹教授、山形大学医学部第3内科の佐藤裕康助教、加藤丈夫名誉教授、エフピー株式会社研究部からなる共同研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Neuroscience」に掲載されている。

画像はリリースより

パーキンソン病の症状は、脳の黒質線条体ドパミン神経細胞が脱落して脳内のドパミン濃度が減少することによって引き起こされる。αシヌクレインと呼ばれるタンパク質が異常に折りたたまれ、細胞内に蓄積することによって、ドパミン神経細胞はダメージを受けて脱落すると考えられている。さらに、この異常に折りたたまれたαシヌクレインが、細胞から細胞に伝播することによって、神経細胞のダメージが広がり、症状が進行すると考えられている。

現在おこなわれているパーキンソン病の治療は、脳内で不足しているドパミンをレボドパと呼ばれる薬剤として外から補充して症状の緩和を図ることが主体だ。加えて、モノアミンオキシダーゼ-B阻害薬のようにドパミンの分解を抑えて、レボドパの効果を底上げする薬剤が使用される。さまざまな薬剤の登場によって、日常生活を自立して送れる時間が延びている。しかし、これらの治療法は、パーキンソン病の原因を根本的に取り除くものではない。年数が経過すると自立した生活が難しくなり、寝たきりになる患者も現れてくる。パーキンソン病の進行を抑える治療の開発が喫緊の課題となっている。根本的治療には、発症・進行の原因となる異常を取り除く必要がある。しかし、このような作用を有する薬剤はいまだ開発段階で、その効果は不明だ。

モノアミンオキシダーゼ-B阻害薬にαシヌクレイン細胞外排出作用を発見

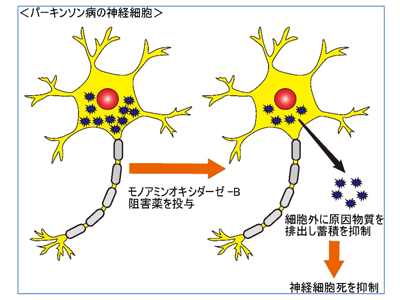

今回、研究グループは、既存のパーキンソン病症状改善薬であるモノアミンオキシダーゼ-B阻害薬に神経細胞を保護する働きがないか、培養細胞とラットを用いて調べた。具体的には、モノアミンオキシダーゼ-B阻害薬がこれまで調べられていなかったαシヌクレインの異常蓄積に対して何らかの作用を発揮しないか調べた。その結果、この薬剤にはαシヌクレインを細胞外に排出させる作用があることを発見した。

そのメカニズムとして、ABCトランスポーターと呼ばれる分子を介する経路によってαシヌクレインが排出されることを新たに見出した。さらに、αシヌクレインを過剰に発現するラットにモノアミンオキシダーゼ-B阻害薬を投与すると、αシヌクレインの脳内異常蓄積が抑えられ、ドパミン神経細胞の脱落が遅延し、運動機能の低下が抑えられた。これらの結果は、長年使用されてきたモノアミンオキシダーゼ-B阻害薬が、本来の作用以外、これまで治療標的と考えられていなかった、原因タンパク質であるαシヌクレインを細胞から排出するという全く新しい機序でパーキンソン病の進行抑制治療に応用できる可能性を示している。

既存薬で安全性確立済み、根治療法として迅速な臨床応用に期待

新規薬剤の開発には、効果と安全性の検証に多大な労力・費用・時間を必要とする。既存薬は安全性が確立しているという大きなメリットがある。また、パーキンソン病は症状が出現する前より、神経細胞内にαシヌクレインが蓄積することがわかっている。より早期にモノアミンオキシダーゼ-B阻害薬を投与することで、神経細胞内からαシヌクレインの排出を促して、パーキンソン病の進行を抑制できる可能性が考えられる。「日常臨床で使用されている薬剤によるパーキンソン病の根本的治療として、迅速な臨床への応用が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪医科薬科大学 プレスリリース