感染は致死的、感染経路不明、成虫は見つからない謎の寄生虫

宮崎大学は5月31日、致死率がほぼ100%とされる寄生虫感染症の原因である条虫(サナダムシ)の一種「芽殖孤虫」の、全ゲノムの解読に成功したと発表した。この研究は、同大医学部感染症学講座寄生虫学分野の菊地泰生准教授を中心とした研究グループが、宮崎大学、国立科学博物館、東京慈恵会医科大学を中心とする国際共同研究として行ったもの。研究成果は、「Communications Biology」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

芽殖孤虫症の最初の症例は、1904年に東京大学病院皮膚科を受診した33歳の女性で、顔面、頭部、上肢を除く全身の皮膚で長さ3~12mm ほどの糸くず状の寄生虫が分裂増殖しているという、類例のない症状を示していた。この寄生虫は、標本を詳しく調べた東京帝国大学理学部動物学科の初代教授飯島魁博士によって「芽殖孤虫」と名付けられた。孤虫とは、「成虫が不明である裂頭条虫目条虫の幼虫」をいい、孤虫が出芽により分裂増殖するので芽殖孤虫と命名された。

それ以降、全世界でこれまでに18例が芽殖孤虫症として報告されている。ただし、最初の症例のように広範な皮膚病変を示す典型的な症例は7例に過ぎず、皮膚のみならず内部臓器も侵され、全例が死亡している。この7例のうち5例が日本人で、東京大学と九州大学にホルマリン漬けの標本が保存されている。患者がどこでどのように感染したのかは全く不明で、成虫がどの動物に寄生しているのかもわかっていない。芽殖孤虫の正体については、マンソン裂頭条虫の異常個体であるとする説、マンソン裂頭条虫と近縁だが別種の条虫とする説などあった。マンソン裂頭条虫は、陸上の肉食動物を終宿主とする裂頭条虫目条虫で、ヒトが感染するとマンソン孤虫症という寄生虫症を引き起こす。マンソン孤虫症でも体内に条虫の幼虫が形成されるが、増殖することはなく一般に良性の経過をとる。

芽殖孤虫症はきわめてまれな病気であるため研究が進んでいなかったが、1981年にベネズエラで発生した典型的症例から虫体が分離され、マウスに移植することで虫体が実験室内で維持されていた。そして、このベネズエラ系統は、東京大学医科学研究所の小島莊明博士に分与され、さらに国立科学博物館動物研究部の倉持利明博士(現在は目黒寄生虫館)に引き継がれた。つまり、生きた芽殖孤虫が日本に存在していた。研究グループは今回、国立科学博物館で維持されていた虫体を材料にして、この寄生虫の正体は何かという100年来の謎に、ゲノム解読で挑んだ。

芽殖孤虫とマンソン裂頭条虫の全ゲノム解析を実施、比較検討

研究グループは、ベネズエラ系統の芽殖孤虫とシマヘビから採取した日本産マンソン裂頭条虫の幼虫(プレロセルコイド)からDNAを抽出し、次世代シーケンサによってゲノムの塩基配列を決定した。また、mRNAの塩基配列からタンパク質をコードする遺伝子を予測し、遺伝子総数を決定した。そして、芽殖孤虫のゲノムをマンソン裂頭条虫やこれまでに発表されている他の条虫のゲノムと詳細に比較し、その特徴を明らかにした。さらに、マウスから得られた芽殖孤虫のうち、盛んに出芽して活発に増殖している個体と比較的単純な形態の個体の遺伝子発現を比較し、幼虫の分裂増殖と病原性に関与している遺伝子の同定を試みた。

芽殖孤虫はマンソン裂頭条虫とは別種の裂頭条虫目条虫だった

解析の結果、芽殖孤虫のゲノムは約6億 5000万塩基対で遺伝子総数は1万8,919個、マンソン裂頭条虫のゲノムは約8億塩基対で遺伝子数は2万2,162個であると判明。これらはヒトゲノム(約30億塩基対)と比べると小さいが、エキノコックス(約1億1500万塩基対)、回虫(約2億7000万塩基対)、日本住血吸虫(約3億7000万塩基対)など、他の寄生虫よりはかなり大きい。きわめて多数の反復配列を含んでいるのがその理由と考えられた。芽殖孤虫のゲノムはマンソン裂頭条虫のゲノムと全体的な構成はよく似ていたが、塩基配列から明らかに別の生物であり、芽殖孤虫はマンソン裂頭条虫の異常個体であるとする説は完全に否定された。また、他の条虫類との比較により、マンソン裂頭条虫と近縁で裂頭条虫目に分類されることも確定した。

芽殖孤虫は成虫になることのできない真の孤虫だった

次に、芽殖孤虫ゲノムに存在する個々の遺伝子を詳細に検討した。その結果、芽殖孤虫ではいくつかのホメオボックス遺伝子群を欠いていることがわかった。ホメオボックス遺伝子は、胚発生の際の器官形成に重要な働きをする。一般に左右相称動物(海綿動物と刺胞動物を除いた動物の大多数)では100個程度のホメオボックス遺伝子を有し、条虫類では75~79個と減少傾向にあることが知られていたが、芽殖孤虫ゲノムには64個しかなかった。これは知られている限り、左右相称動物で最も少ない。

さらに、個体発生や有性生殖に関与することが知られている遺伝子の塩基配列を詳しく調べたところ、10個の遺伝子について、選択圧がかかっていない、つまり生存する上での重要性が低下している証拠を発見。これらの遺伝子は神経系の形成や細胞の分化成熟に関わっていたことから、芽殖孤虫では神経系が分化し細胞が成熟する必要のない生活を長く送っていることが示唆された。芽殖孤虫は幼虫であり、生殖細胞はなく組織の分化もごく限られている。以上のことから、芽殖孤虫には成虫段階が存在せず、この寄生虫は幼虫(プレロセルコイド)としてだけで存在する「真の孤虫」である可能性がきわめて濃厚であると考えられた。

芽殖孤虫の病原性に関連する一群の機能不明の分泌性タンパク質を発見

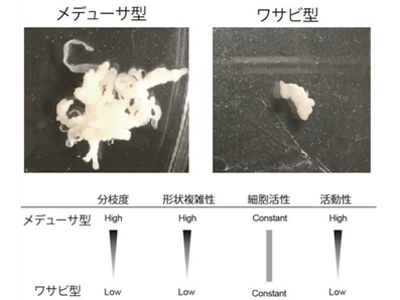

動物は成虫にならないと有性生殖ができない。地球上に存在するためには無性的に増殖し続けるしかなくなる。そして、この無性的な増殖が芽殖孤虫の病原性に直結していることは明らかだ。研究グループは、マウスから取り出した虫体には盛んに出芽しているものと出芽のみられない増殖度の遅いものがあることに気づき、それらを「メデューサ型」「ワサビ型」と、それぞれ名付けた。そして、これら分裂増殖度の違う虫体では何が違うのかを徹底的に調べ、病原性の本体へ迫ろうと考えた。

その結果、まず形態学的にはメデューサ型はワサビ型に比べて動きが活発で、よく発達した液胞を持っていることがわかった。この液胞は、飯島魁博士の1905年の論文で芽殖孤虫の特徴として述べられている。また、メデューサ型の組織には細胞が密集した領域が観察された。これは、幹細胞を含む出芽部分ではないかと考えられるという。

次に遺伝子発現の比較では、メデューサ型では特定のタンパク分解酵素、がん関連遺伝子の発現が大きく上昇していた。特に、メデューサ型での発現量がワサビ型の200倍を超える遺伝子には、細胞外基質分解酵素、アセチルコリンエステラーゼ、そして芽殖孤虫だけに見出される機能不明のタンパク質ファミリーがあった。これらの未知のタンパク質の構造は分泌性タンパク質であることを示しており、宿主免疫系などとの何らかの相互作用があるものと考えられた。

新薬開発から生物学的解明まで期待できる成果

今回の研究によって得られた芽殖孤虫とマンソン裂頭条虫のゲノム解読の精度はきわめて高く、他の動物グループに比べて手薄であった条虫類、特に裂頭条虫目条虫の研究に大きく貢献することは確実だ。例えば、芽殖孤虫症・マンソン孤虫症に対しては有効な薬剤がなく、現在は外科的な摘出だけが確実な治療法とされている。今後、ゲノム情報に基づいた代謝経路などの研究により、新規薬剤が開発される可能性がある。

そもそもなぜ、どのような進化的過程を経て芽殖孤虫のような不思議な生物が地球上に生じたのか、という大きな疑問があるが、今回の研究は、この謎の解明に向けた第一歩であるとも位置づけられる。現在、ベネズエラ系統の芽殖孤虫は、東京慈恵会医科大学の熱帯医学講座(主任教授嘉糠洋陸博士)に分与され、同講座の石渡賢治教授により、病原体等安全管理区域内にある感染動物飼養施設で継代・維持されている。研究グループは、「これからは、謎の寄生虫、芽殖孤虫が、日本発のゲノム情報の完備したバイオリソースとして、世界の研究者に用いられていくだろう」と、述べている。

▼関連リンク

・宮崎大学 ニュースリリース