筋炎特異的自己抗原「TIF1γ」に対する自己免疫機構を再現

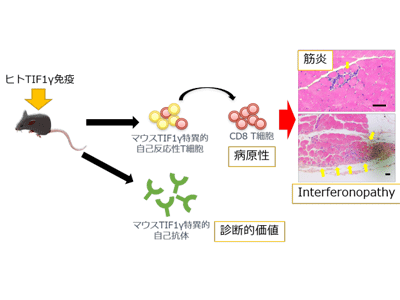

筑波大学は4月6日、筋炎特異的自己抗原の1つであるtranscriptional intermediary factor 1γ(TIF1γ)に対する自己免疫機構を再現する、実験的筋炎モデルマウスを新たに開発することに成功したと発表した。この研究は、同大医学医療系の沖山奈緒子講師、大阪大学大学院医学系研究科の藤本学教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Annals of the Rheumatic Diseases」に掲載されている。

画像はリリースより

膠原病の1つである炎症性筋疾患の皮膚筋炎については、患者の血清から、いくつかの種類の自己抗体が同定され、それに応じて、合併症の有無や治療反応性などが予測できることがわかってきた。一方、これらの自己抗体の種類に対応したモデル動物が存在しないため、基礎的な病態の解明や適切な治療方法の開発は遅れている。

ヒト皮膚筋炎の筋病理組織像を忠実に模し、CD8T細胞を病原性細胞と同定

研究グループは、抗TIF1g抗体の対応抗原であるヒトTIF1g全長タンパク質を、構造や翻訳後修飾も哺乳類に近い形で精製し、アジュバント(免疫賦活剤)と共にマウスへ投与して免疫を惹起する(免疫する)ことで、マウスTIF1gへの自己免疫が誘導され、大腿筋に筋炎が発症することを見出した。

この筋炎は、病理組織学的に、筋線維周囲への炎症細胞浸潤と筋壊死像、また線維束周囲性萎縮と呼ばれる像を呈し、筋線維では主要組織適合複合体クラスIやI型インターフェロン反応性分子Mx1といった、免疫反応に関わるタンパク質が発現している。これらの所見は、ヒト皮膚筋炎の筋病理組織像を忠実に模しているという。

浸潤している炎症細胞はT細胞(リンパ球の一種)が多く、中でも細胞傷害性CD8T細胞が筋線維に食い込むように浸潤していた。TIF1g誘導性筋炎を発症したマウスのCD8T細胞を、未発症のマウスへ移入すると筋炎が移植できることより、CD8T細胞が病原性細胞であると同定された。

これまで、ヒトでは、CD8T細胞の皮膚筋炎成立への関与は議論されていなかったが、ヒトでも筋炎発症のごく初期には同様のことが起きていて、遷延化するにつれて、ヘルパーCD4T細胞やマクロファージの筋組織浸潤が目立ってくるものと推察される。一方、TIF1g誘導性筋炎を発症したマウスの血中抗体を移入しても筋炎は移植できず、抗TIF1g自己抗体には病原性はないものと考えられる。

I型インターフェロン受容体欠損マウスをTIF1gで免疫すると筋炎が軽症化

また、ヒト皮膚筋炎では、I型インターフェロンの病態への関与が疑われている。I型インターフェロン受容体を欠損したマウスをTIF1gタンパク質で免疫すると、野生型マウスと比べて筋炎が軽症化した。このことは、この筋炎が「Interferonopathy(I型インターフェロンが病態に深く関わる疾患群)」の側面を持つことを意味する。

さらに、I型インターフェロンを含む多種のサイトカイン受容体シグナルを阻害する薬剤として、ヤヌスキナーゼ阻害薬トファシチニブによる治療実験を実施した。その結果、容量依存的に筋炎の発症が抑制された。この際、TIF1g特異的T細胞や特異的抗体の誘導は損傷されなかったことから、ヤヌスキナーゼ阻害薬は、抗原特異的自己免疫反応ではなく、それに続く炎症反応のみを抑制していると示唆された。

より効果的で悪性腫瘍治療の邪魔をしない筋炎治療法開発への貢献に期待

抗TIF1γ抗体陽性の皮膚筋炎患者は、小児であれば筋力低下が顕著であること、成人であれば内臓悪性腫瘍を合併していることが知られているが、現状の治療としては、非特異的免疫抑制療法しか存在しない。

今回の研究で確立したモデルマウスは、患者の体内で起こっている自己免疫機構を忠実に模しており、より効果的で、かつ悪性腫瘍治療の邪魔をしない、筋炎治療法の開発に貢献することが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 TSUKUBA JOURNAL