特徴的に関連する遺伝子が不明だったギラン・バレー症候群

東京医科歯科大学は11月25日、ギラン・バレー症候群において、免疫細胞の機能を抑制するSiglec-10分子の機能を損なうまれな変異が集積することをつきとめたと発表した。この研究は、同大難治疾患研究所免疫疾患分野の鍔田武志教授と分子構造情報分野の伊藤暢聡教授ら、近畿大学医学部神経内科の楠進教授および星薬科大学、藤田医科大学、Academia Sinica(台湾)との共同研究グループによるもの。研究成果は、国際科学誌「Journal of Autoimmunity」に掲載されている。

原因不明の免疫性神経疾患であるギラン・バレー症候群は、感染などを引き金にして起こる急性の神経疾患で、末梢神経がまひするため人工呼吸器の装着などが必要になることもある。日本では毎年10万人あたり1~2人が発症するとされている。急性期を乗り切ると多くの場合は治癒するが、後遺症により自力歩行ができないままとなる場合もある。

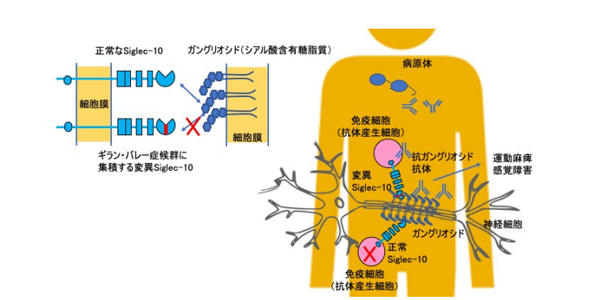

ギラン・バレー症候群の発症には、自己免疫が関与するとされている。糖脂質ガングリオシドのうち、神経細胞が特徴的に産生するガングリオシドなどに対する自己抗体が産生され、この抗体により神経が障害されて運動まひや感覚障害が起こる。また、引き金となる、感染微生物が産生するガングリオシドと類似の物質への免疫反応がきっかけとなり、ガングリオシドなどへの抗体産生が起こることが示唆されている。しかし、多くの感染者の中の一部で自己抗体が産生され、ギラン・バレー症候群が発症する仕組みについてはわかっていない。

疾患に関連する遺伝子は、疾患発症のリスクの評価とともに、疾患発症の仕組みの解明の手がかりとなる。ギラン・バレー症候群以外の自己免疫疾患では、免疫応答を制御する主要組織適合抗原をはじめ種々の遺伝子が疾患に関連する遺伝子として同定されているが、ギラン・バレー症候群に特徴的に関連する遺伝子については知られていなかった。

画像はリリースより

Siglec-10遺伝子変異、東アジアでのみ存在するまれな変異

今回、研究グループは、近畿大学を受診したギラン・バレー症候群患者のDNA配列を解析。Siglec-10遺伝子変異がギラン・バレー症候群患者で有意に集積していることを明らかにした。同変異は、日本や中国など東アジアでのみ存在し、この地域の約1%の人に認められる、まれな変異だ。Siglec-10は免疫細胞の表面に存在する分子で、シアル酸と呼ばれる糖に結合すると、免疫細胞の機能を抑制する。

続いて、ギラン・バレー症候群で集積する変異がSiglec-10の機能に与える影響を調べたところ、この変異によりシアル酸への結合が損なわれることが明らかになった。さらに、Siglec-10の分子構造のモデリングを実施。その結果、この変異によりSiglec-10がシアル酸に結合する部位の構造が変化することが判明した。この構造変化により、シアル酸への結合が損なわれるものと考えられる。

ギラン・バレー症候群では、神経細胞の表面に存在するガングリオシドへの自己抗体が産生され、その発症に関わる。Siglec-10の変異により、免疫細胞がガングリオシドに反応した際のSiglec-10による免疫細胞活性化の抑制が損なわれ、その結果、ガングリオシドへの自己抗体が産生されることが考えられるという。

発症の仕組み解明や新規治療法開発の手がかりに

疾患に関連する遺伝子の同定には、これまで一塩基多型(SNP)などを利用した関連解析が行われてきた。しかし、このような解析ではまれな変異を検出することができなかった。関連解析で多くの疾患関連遺伝子が同定されたが、この手法では疾患の遺伝要因のうち一部しか同定されないことも明らかになり、配列解析によるまれな変異の同定が疾患の遺伝要因の解明で重要であることが示唆されていた。

今回の研究では、これまで遺伝的な要因が不明であったギラン・バレー症候群で、配列解析により本症候群に関連するまれな変異を同定した。今回の研究成果から、Siglec-10の機能欠損がギラン・バレー症候群の発症に関与することが示唆される。この成果は、本症候群の発症の仕組みの解明や新たな治療法の開発の手がかりとなると期待されるとしている。

ギラン・バレー症候群は、感染症が引き金となって発症する。とりわけ、カンピロバクター感染症などいくつかの感染症が引き金となりやすいことがわかっている。同研究で発見したまれな変異を持つ場合には、生肉等を避けるなどでこれらの感染症にかからないようにし、もし感染した場合には抗菌薬の早期投与を行うなどの配慮をすることにより、本症候群発症を未然に防ぐことにつながる可能性がある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース