誰もが簡単に診断できる技術の開発が課題

広島大学は11月12日、脳卒中がストレス適応力を低下させ、脳卒中後うつ病を発症し、様々な高次脳機能障害を伴うことを発見し、機械学習を用いることで脳卒中後うつ病の下位症状(うつ、意欲低下、不安)が比較的高い精度で推定できることを提案したと発表した。この研究は、同大脳・こころ・感性科学研究センターの濱聖司研究員、山脇成人特任教授、大学院先進理工系科学研究科の古居彬助教、辻敏夫教授の研究グループによるもの。研究成果は、英科学誌「Scientific Reports」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

脳卒中は日本人の死因4位、要介護となる疾患の1位だ。患者の大半は高齢者であり、超高齢社会を迎えている日本では今後も増え続けていくことが予想される。治療法の進歩に伴って救命される患者数は多くなったが、まひや言語障害などの障害が残るため、日常生活に戻るためのリハビリテーションが必要となる。

約半数の患者が脳卒中後、うつ病を呈する脳卒中後うつ病となり、気分が落ち込む、やる気が無くなるなどして訓練が十分に行えず、閉じこもってしまうこともある。脳卒中後うつ病は薬物治療が効きにくく、早い時期から精神的なケア等を行うことが大切だ。一方、他の症状も加わって診断が難しく、ただの落ち込みとして見過ごされることも多く、誰もが簡単に診断できる技術の開発が喫緊の課題となっている。

脳卒中患者274人対象に解析、比較的高い精度で「抑うつ気分」「意欲低下」「不安」を識別

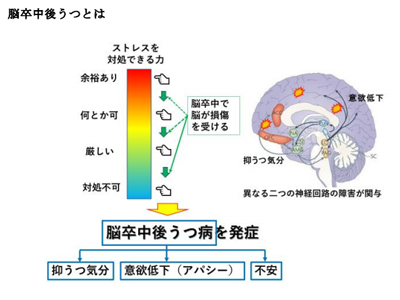

今回、研究グループは、これまでCT・MRIを用いた脳卒中後うつ病の脳画像解析研究から、脳卒中後うつ病は「抑うつ気分」と「意欲低下」の二大症状に分類され、各々異なる神経基盤が関与し、リハビリテーションを阻害する大きな要因になることを報告してきた。また、不安症状が合併すると症状が重症化することも知られていることから、脳卒中後うつ病は、抑うつ気分、意欲低下、不安といった下位症状までを正確に診断する必要がある。

ヒトは精神的なストレスに対して対処する能力がある。しかし、脳卒中によって脳の特定の領域が障害されると徐々にストレス適応力が低下し、脳卒中後うつ病を発症すること(閾値仮説)が提唱されているが、証明されていない。

今回の研究では、日比野病院に入院してリハビリテーションを行った脳卒中患者274人に対して気分障害(うつ、意欲低下、不安)を測定し、日常生活動作の自立度、まひの程度、ストレスを自覚する強さ、高次脳機能との関連性について独自の機械学習モデルを用いて解析した。

その結果、今回提案するモデルを用いることで、一般的な方法よりも比較的高い精度で抑うつ気分、意欲低下、不安を識別可能であることを確認した。

ストレス適応力の低下を発症原因として示す

また、このモデルの中の指標で「ストレスを自覚する強さ」が3つの気分障害の識別に最も関係することから、脳卒中後うつ病を発症する原因として、脳卒中によって脳の特定の領域が損傷を受けて少しずつストレス適応力が低下していくことであることを示したという。

今後は検査項目と解析手法を工夫し、誰でも簡単に脳卒中後うつ病の診断ができる技術を開発して脳卒中患者のリハビリテーション効果の向上につなげていきたい、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・広島大学 研究成果