高齢者の連続開頭剖検例を対象、消化管神経系を中心に解析

日本医療研究開発機構(AMED)は11月5日、高齢者の剖検例の3分の1は、パーキンソン病、レビー小体型認知症およびその予備群が占め、食道病変が進行を反映し、重症度を予測できることを明らかにしたと発表した。これは、東京都健康長寿医療センター高齢者ブレインバンクの研究によるもの。研究成果は、「Acta Neuropathologica」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

レビー小体病は、リン酸化αシヌクレインを主とした異常なタンパク質が凝集して形成される、レビー小体や、それと関連した異常神経細胞突起(レビーニューライト)の出現を特徴とし、それを原因とする神経変性疾患群には、パーキンソン病やレビー小体型認知症、純粋型自律神経不全症などが含まれる。レビー小体病では、手足の震えや体のこわばりといった運動症状に加え、消化器症状を含む自律神経障害や睡眠障害などの多彩な非運動症状が現れる。このような非運動症状が運動症状に先行しうることが注目されているが、病気の発症前の末梢神経系のレビー病理像や進行に伴う変化は不明だった。

東京都健康長寿医療センター高齢者ブレインバンクは、死亡後の剖検診断による確定診断を行うことで最後の貢献をし、得られた組織リソースによる根治療法開発を目指し、事業運用されている。高齢者の認知症・運動障害の原因を調べるため、同バンクは連続開頭剖検例全例の脳・脊髄を含む全身をスクリーニングすることを行ってきた。そこで今回の研究では、高齢者の連続開頭剖検例を対象に、消化器症状の原因と考えられる消化管神経系を中心に解析した。

3分の1の剖検例でレビー病理があり、食道病変は病変の進行を最も反映

2008年から2018年までに高齢者ブレインバンクに登録された518例を対象に解析を実施。死亡時年齢65歳以上、平均80歳の年齢層が対象で、死因は日本の死亡統計とほぼ一致しており、都市近郊在住高齢者を代表するものと考えられる。末梢神経系(交感神経節、心臓、食道、副腎、皮膚)のレビー小体関連病理(レビー病理)の出現を、脳におけるひろがりと共に解析した。

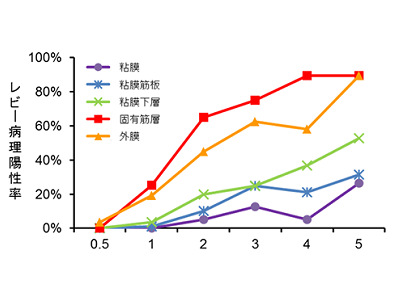

その結果、高齢者の3分の1にレビー病理が見られること、食道病変は病変の進行を最も反映し、食道壁内の固有筋層や外膜に多いこと、加えて、食道レビー病理を有する高齢者では、自律神経症状が多いことが明らかになった。

今回の研究成果は、今後レビー小体病の非運動症状や消化器症状の病態解明および治療法開発において、神経病理学的基礎になると考えられる。

▼関連リンク

・日本医療研究開発機構(AMED)プレスリリース