がん細胞由来IL-34とICB治療への抵抗性獲得との関係性は?

北海道大学は10月21日、がん細胞が産生する液性生理活性因子インターロイキン-34(IL-34)が、抗PD-1抗体治療をはじめとした免疫チェックポイント阻害療法(Immune checkpoint blockade、ICB)に対する抵抗性の獲得に寄与することを発見したと発表した。この研究は、同大遺伝子病制御研究所の清野研一郎教授、順天堂大学医学部免疫学講座の八木田秀雄先任准教授、かずさDNA研究所ゲノム事業推進部の長谷川嘉則チーム長、DNA-Link社のイ・ヒギョン博士らの研究グループによるもの。研究成果は、「iScience」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

PD-1やCTLA-4をはじめとした免疫チェックポイント分子は、腫瘍微小環境における免疫細胞を主としたさまざまな細胞の表面に発現しており、腫瘍細胞に対する免疫反応を負に調節する。近年、それらの分子の働きを阻害するICBががんの新たな治療法として確立され、外科療法、薬物療法、放射線療法に次ぐ第4の手法としてその適応対象を拡大し続けている。その一方で、ICBの治療効果はがんの種類やがん組織を構成する微小環境、あるいは対象患者体内の免疫環境等に大きく依存し、治療感受性を示す患者は治療を受けた患者全体の20~30%に留まるといわれている。そのため、ICBに対する治療抵抗性を解除し得る方法が日々模索されている。

IL-34は、2008年に初めて同定された液性生理活性因子であり、正常なヒトにおけるその発現は脳や皮膚に限定されることが知られている。近年、さまざまながん種の病巣においてもIL-34の発現が確認され、がんの進行や転移に関与することが報告されている。また、清野教授らのグループは過去に、肺がん細胞由来のIL-34が、抗がん剤を用いた治療に対する抵抗性の獲得に寄与することを報告した。しかし、多くのがん種が有するとされるICB治療抵抗性とIL-34の関係性は不明なままだった。そこで今回、研究グループは、がん細胞を由来とするIL-34とICB治療への抵抗性の獲得に何らかの関係性があるという仮説のもと、IL-34標的治療を基軸としたICB抵抗性解除法の確立を目的として研究を行った。

IL-34阻害でマウス腫瘍内の炎症性マクロファージとT細胞の割合が増加

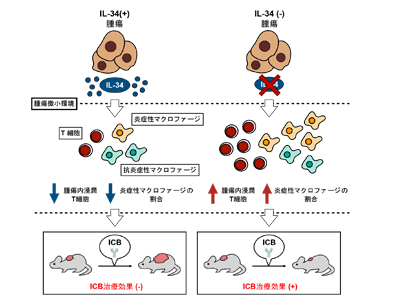

研究グループは、マウスを由来とする3種のがん細胞株(卵巣がん:HM-1、大腸がん:CT26、乳がん:4T1)を準備し、IL-34を恒常的に発現する株に加え、遺伝子編集手法であるCRISPR-Cas9システムを用いてIL-34をノックアウトした株を作製した。これらの細胞株を実験用マウスの皮下に移植して腫瘍を形成させ、ICB治療を施した後に腫瘍の大きさを経過観察することで、がん細胞由来IL-34の有無によって生じるICB治療効果の差を比較した。その結果、IL-34を産生する腫瘍がICB抵抗性を有するのに対し、その発現を消失させた腫瘍はICB治療に対し感受性を示すことが判明。また、がん細胞由来のIL-34を欠損したがん微小環境において、抗腫瘍免疫の活性化に関わるさまざまな液性生理活性因子の遺伝子発現が上昇していることがわかった。

次に、腫瘍内に浸潤する免疫細胞を解析することで、がん細胞由来のIL-34が存在する腫瘍内の免疫環境とICB抵抗性獲得の関係性を調べた。結果、がん細胞由来IL-34の発現阻害が、免疫応答を活発化する炎症性マクロファージと、がんを攻撃する働きを担うT細胞の腫瘍内における割合を増加させることが判明。また、IL-34 陽性腫瘍に対し、抗IL-34抗体治療およびICB治療を行う群の腫瘍は、ICB単剤による治療群と比べ、縮小することが示された。

ヒト化マウスでIL-34標的治療がICBの治療効果を高めると証明

さらに、体内の免疫系がヒト化された実験用マウスにヒトのがん組織を移植したモデルを用い、抗ヒトIL-34抗体および抗ヒトPD-1抗体による併用治療を行うことで、より臨床に近い条件でIL-34標的治療の有用性を検討した結果、併用療法を行った3匹中2匹で、比較群よりも腫瘍が縮小した。

がん細胞由来のIL-34の働きを阻害することで、一部のがん種のICB抵抗性を解除し得ることが示された今回の研究成果は、IL-34とICB治療を紐づけた初めての報告。研究グループは、「今後、IL-34を標的とした新規治療法が確立されると同時に、腫瘍におけるICB抵抗性獲得のメカニズムの解明がより進むことが期待される」と、述べている。

▼関連リンク

・北海道大学 プレスリリース