コレシストキニンとレプチン、中枢作用や相互作用については不明な点多く

富山大学は7月17日、摂食抑制ペプチドとして知られるコレシストキニンとレプチンが、視床下部ニューロンの細胞内情報伝達レベルにおいて、共役的な関係にあることを初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大池田真行理事・副学長および同大学術研究部理学系望月貴年教授、森岡絵里助教らの研究グループによるもの。研究成果は、英国の電子ジャーナル「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

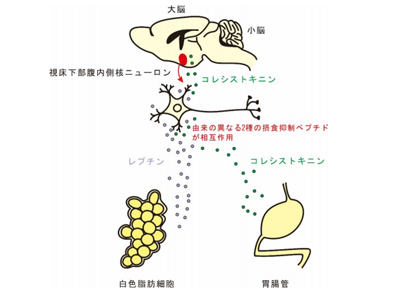

肥満は、糖尿病、高血圧、脂質異常、動脈硬化などの生活習慣病の発症に深く関与すると考えられており、その治療法の開発が期待されている。十分に食べると体内では摂食抑制ペプチドが分泌され、これにより過度の摂食を抑制するための「満腹」情報が伝達されることが知られている。主に胃腸管から分泌されるコレシストキニンと、白色脂肪細胞から分泌されるレプチンは、共にペプチドホルモンとして満腹・食欲制御に働く。末梢神経系での作用についての研究が進む中、これらの中枢作用や相互作用については不明な点が多くあった。

レプチンはコレシストキニンの作用を増大し、コレシストキニンはレプチンの作用を抑制する

コレシストキニンとレプチンは共に摂食抑制ペプチドとして知られているため、これらは相加的あるいは相乗的に、摂食制御ニューロンを調節すると考えられてきた。コレシストキニン受容体は刺激に対して細胞内Ca2+濃度を上昇させることで情報伝達を行うのに対し、レプチン受容体は刺激に対して主に転写因子(STAT3)等のリン酸化を促進し情報伝達を行うことが知られている。

同研究では受容体を強制発現させたモデル細胞、視床下部腹内側核(VMN)ニューロン活動記録およびラットを用いた動物実験により、コレシストキニンとレプチンの細胞内情報伝達レベルにおける共役について解析を行った。その結果、レプチン刺激を行った後にコレシストキニン刺激を行うと、細胞内Ca2+応答や神経興奮が増大することや、コレシストキニン刺激を行った後にレプチン刺激を行うと、核内STAT3凝集が抑制されることがわかった。つまり、細胞内情報伝達レベルにおける方向性をもった共役関係が明らかとなったとしている。

レプチンやコレシストキニンはペプチドであり、そのものを経口投与しても分解されやすい。一方で、これらの働きを真似る小分子は、分解を免れて摂食抑制作用が期待できるために、抗肥満薬としての開発が進められている。

今回の研究では、レプチンはコレシストキニンの作用を増大し、コレシストキニンはレプチンの作用を抑制することを示した。これは、こうした薬(開発中)を乱用しても、相加的・相乗的な効果が得られにくいことを示唆しているという。一般に、短期の満腹応答にはコレシストキニンが、長期の満腹応答にはレプチンが関与すると考えられており、そうしたタイミングを考慮した投薬戦略が求められるとし、候補薬のヒトでの体内動態の解析が重要となってくると思われる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・富山大学 ニュースリリース