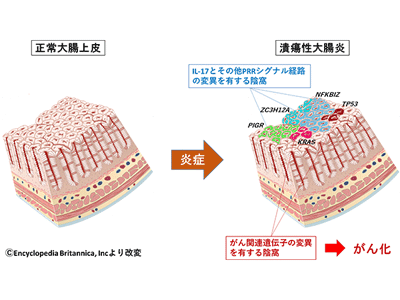

炎症環境下でどのように組織が再構築され、それがどのように発がんに関わるか

京都大学は12月20日、潰瘍性大腸炎による上皮再構築メカニズムと発がんとの関係を解明したと発表した。この研究は、同大医学研究科の小川誠司教授(兼・高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)主任研究者)、垣内伸之助教(兼・同研究者)、妹尾浩教授、東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センターの宮野悟教授らの研究グループによるもの。研究成果は、国際科学誌「Nature」にオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

近年、一見正常に見える組織でも、加齢や生活環境によって、がんに関連した遺伝子変異を獲得した細胞による組織の再構築が生じて、発がんに関係していることが明らかになっている。慢性炎症は非常に多くの人々が罹患する疾患だが、一方で、がんの主要なリスクとなっていることが知られている。慢性炎症に罹患した臓器では、長期にわたる組織の破壊と再生によって組織の再構築が起こり、その結果、しばしば重大な臓器不全に陥る。慢性炎症に罹患した組織の再構築においては、炎症という病態が存在することによって、遺伝子変異という観点から、正常組織とは異なった組織の再構築が生じている可能性が示唆されるが、どのような遺伝子の異常が炎症に伴う組織の再構築に関与し、発がんに関わるかについては未だ十分な解明に至っていない。

潰瘍性大腸炎は、大腸を侵す原因不明の慢性炎症で、長期間の罹患によって大腸がんの発症率が約15~20%にまで上昇し、しばしば致命的な合併症となる。今回、研究グループは、長期間の潰瘍性大腸炎に暴露された大腸粘膜と、これを背景として発症する大腸がんの大規模なゲノム解析を通じて、炎症環境下でどのように組織が再構築されるのか、また、それがどのように発がんに関わるかについて、解析を行った。

陰窩の幹細胞が遺伝子変異を有する細胞に置き換わり

大腸上皮は数百万個の「陰窩」という構造が集まってできている。陰窩の底には幹細胞が存在し、それぞれが絶えず自己複製を行うとともに分化した細胞を供給している。分化細胞はやがて粘膜から脱落するが、1つの陰窩のなかでは、幹細胞がもつ遺伝子変異は分化細胞にもコピーされる。研究グループは、これに着目し、まず、正常および潰瘍性大腸炎に罹患した大腸粘膜から、顕微鏡を用いて単一の陰窩を単離。これを次世代シーケンサーで解析し、一陰窩がもつ遺伝子変異を調べた。その結果、1) 正常な大腸陰窩では、遺伝子変異数は加齢に従って増加し、年間 0.61変異の速度で遺伝子変異を蓄積していること、2) 潰瘍性大腸炎患者では、遺伝子変異の蓄積速度は大きく増加しており、最大でその約 3 倍の速度(年間1.91変異)であることが判明した。

大腸陰窩は、個々の陰窩が二つの陰窩に分裂することによって形成されると考えられている。しかし、この分裂が、いつどのような頻度で生じて大腸を形成し、その維持に携わっているかの詳細の多くはわかっていなかった。そこで研究グループは、約 2mm2に含まれる大腸の陰窩を固定して一つずつ採取し、次世代シーケンサーでそれぞれの陰窩がもつ遺伝子変異を調べた。次いで、得られた遺伝子変異の情報を用いて、各陰窩の祖先をたどる系統樹を作成し、潰瘍性大腸炎患者とコントロール患者で、系統樹の比較検討を実施。その結果、正常な大腸では、体の成長に伴う大腸のサイズの増大に伴って陰窩は頻繁に分裂してその数を増やす一方で、成人になってからはほとんど分裂していないことが判明した。これと対照的に、潰瘍性大腸炎患者では、観察した時点から平均約3年前に存在した祖先陰窩が急速に分裂し拡大していたことが判明。潰瘍性大腸炎患者では、大腸粘膜は潰瘍によって破壊され、その後の治癒期に残存する陰窩が分裂することで粘膜が再生されるが、このことを反映したと考えられる結果だった。

潰瘍性大腸炎患者における陰窩の拡大が、より広い面積に渡っている可能性を調べるため、長年の潰瘍性大腸炎のために大腸を切除するに至った患者の直腸から、1cm間隔で格子状に大腸粘膜を採取し、各部位の遺伝子変異を詳細に解析。その結果、1cm2を超える陰窩の拡大が多数存在することが明らかとなった。特に、ある症例では、直腸のほとんどがたった2種類の陰窩の集団で置き換わっており、1つの種類の集団が最大で約19cm2に渡り拡大していた。潰瘍性大腸炎患者で非常に少ない種類の陰窩集団に取って変わられたのは、何らかの遺伝子変異の獲得によって炎症環境に適応した細胞があらわれ、長期間におよぶ破壊と再生のサイクルを通して増殖することで成し遂げられた可能性が考えられた。

大腸がんの遺伝子変異+IL-17シグナル経路の遺伝子変異が増加

そこで研究グループは、潰瘍性大腸炎患者の大腸粘膜で検出された約3万個の遺伝子変異の中から、統計学的な計算によってそうした適応に関与している遺伝子変異の標的となっている遺伝子を検索し、14 個の遺伝子を抽出。これらのうち 9 個の遺伝子は、これまでの研究から、大腸がんで頻繁に異常が認められる遺伝子だった。このことは、発がんに寄与する遺伝子変異をもつ細胞集団がすでに一定程度、潰瘍性大腸炎患者の大腸粘膜に存在することを示していた。

一方、残り5つの遺伝子は、これまでのがん研究で異常が指摘されていなかったものだった。これらの遺伝子の機能を詳細に調べたところ、細胞が炎症刺激を受けた際に細胞内で働くシグナル経路に属する遺伝子であることが判明。中でも特に、IL-17という炎症性サイトカインのシグナル経路に遺伝子異常が集中していた。最も高頻度に変異が観察されたNFKBIZ(IκBζ)は、炎症反応の中心的な分子であるNFκBによって誘導される分子で、その後の炎症に関わる遺伝子の発現を制御する。ZC3H12A(Regnase-1)は炎症に関わる遺伝子のmRNAを分解し、炎症を鎮める働きを持っている。これらの遺伝子に変異を獲得した上皮細胞は、炎症刺激を受けた際、細胞内に伝わる炎症性シグナルを弱めていると考えられ、これが炎症環境下で細胞が生存するために獲得したメカニズムと考えられた。また、これらの遺伝子に異常をもった細胞は、潰瘍性大腸炎患者の直腸の 50~80%の面積を覆うまでに至ることも判明した。

NFKBIZやZC3H12Aに変異があると発がんしにくい

次に、こられの遺伝子変異と発がんとの関わりを調べるため、潰瘍性大腸炎を背景として発生する大腸がんの遺伝子変異を調べ、遺伝子変異の頻度を大腸粘膜と大腸がんの間で比較。これまでの研究でがんに頻繁に変異が見つかる遺伝子は、大腸粘膜よりも大腸がんでより高頻度に変異が見つかった。このことは、これらの遺伝子に変異を有する正常細胞はよりがん化しやすいことを示唆し、がん化において陽性に選択されていた。一方、NFKBIZやZC3H12Aは、背景の粘膜では遺伝子変異が高頻度に観察されたが、大腸がんではほとんど観察されなかった。このことは、NFKBIZやZC3H12Aに遺伝子変異をもつ正常細胞はあまりがん化しないことを示唆し、がん化において陰性に選択されていると考えられた。

このことを確認するために、研究グループは、大腸上皮細胞にNfkbiz遺伝子欠損を有するマウスを作製し、化学物質による大腸発がんモデルを用いて大腸腫瘍形成への影響を調べた。すると仮説通り、Nfkbiz欠損マウスは対照マウスに比べて腫瘍形成が抑えられていた。また、5種類のヒト大腸がんの細胞株を用いて、CRISPR/Cas9によるゲノム編集技術でNFKBIZ遺伝子を欠損させたところ、全ての大腸がん細胞株でNFKBIZ遺伝子を欠損させた細胞は増殖が抑制されていた。

このように、潰瘍性大腸炎の炎症環境において、NFKBIZやZC3H12Aに遺伝子変異を獲得した大腸上皮細胞は炎症環境に適応し増殖する一方で、これらの遺伝子変異を獲得した細胞はがん化しがたいことが明らかとなった。潰瘍性大腸炎患者の大腸上皮細胞では、NFKBIZやZC3H12Aを含むIL-17シグナル経路を減弱させる変異を獲得した細胞が炎症環境に適応して拡大していることから、これらの分子を標的とした薬剤を開発することにより、潰瘍性大腸炎の病態のコントロールや大腸がんの治療に応用できる可能性が示された。研究グループは、「罹患した臓器の細胞のゲノムを詳細に調べることで、潰瘍性大腸炎だけでなく他の炎症性疾患についても、その原因を理解する上での重要な手がかりを与える可能性が示唆された」と、述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果