脳の炎症反応の中心を担うミクログリア細胞活性化の際に増えるタンパク質「TSPO」

広島大学は11月11日、脳の炎症反応に関わるトランスロケータタンパク質(TSPO)分子の阻害薬が抗うつ作用を示すことを動物実験の結果から明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医系科学研究科の相澤秀紀教授、同大脳・こころ・感性科学研究センターの山脇成人特任教授、九州大学病院精神科神経科の加藤隆弘講師、小野薬品工業らの研究グループによるもの。研究成果は、米国科学雑誌「Neuropharmacology」オンライン版に掲載された。

画像はリリースより

うつ病は広く見られる精神疾患であり、世界の全人口の約4%が苦しんでいる。自殺率や再発率が高いことから、その治療薬や予防薬の開発が社会的な課題だ。また、うつ病の治療を受けても約40%以上の患者で症状の再燃が見られると報告されており、うつ病を治療・予防する新たな抗うつ薬の開発が求められている。最近の研究成果によると、脳の微弱な炎症性反応は多くの精神疾患の病態に関わることが示されている。感染症や自己免疫疾患に伴ってうつ病のような症状が出ることがあるのは広く知られており、脳の炎症反応はうつ病の診断や治療を開発する上で重要な標的となっている。

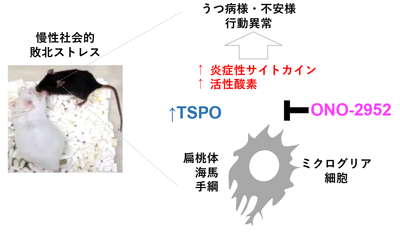

今回、研究グループは、うつ病の病態に関わる炎症反応を詳しく調べるため、TSPO分子に注目。TSPOは、脳の炎症反応の中心を担うミクログリア細胞が活性化した際に増えるタンパク質で、脳をはじめさまざまな臓器の炎症反応を知る手がかりとして注目されている。

ストレス負荷により惹起される回避行動や不安様行動を軽減

同研究では、慢性的にストレス状態に置かれたマウスに現れるうつ病のような行動に対するTSPOの反応を調べた。解析の結果、慢性社会的敗北ストレスによりうつ病のような行動を示すマウスの脳では、TSPO遺伝子が増加していたことが判明した。

次に、TSPOの機能を阻害する薬剤「ONO-2952」使って研究を進めた。培養細胞での検討の結果、ONO-2952は、活性化したミクログリア細胞での炎症性物質(サイトカインおよび活性酸素)産生を抑えることがわかった。ONO-2952をマウスへ投与して、慢性ストレスが行動に与える影響を調べた結果、ストレス負荷により惹起される回避行動や不安様行動が軽減されていたという。このような変化は、脳内でのサイトカインおよび活性酸素の抑制に伴って生じており、ONO-2952が脳内の炎症反応へ作用して抗うつ作用・抗ストレス作用を発揮していることが示された。

今回の研究成果は、脳の炎症細胞がうつ病の基盤であることを示すと同時に、脳の炎症細胞を作用点とした新しい抗うつ薬の可能性を示唆するものだ。ONO-2952は、同じくストレス関連疾患として知られる過敏性腸症候群を対象とした米国臨床試験で第1相および第2相試験を終え、安全性と有効性が実証されている。研究グループは、今回の研究結果について、うつ病を対象としたONO-2952のドラッグ・リポジショニングへの道を開くものだとし、今後、ONO-2952をプロトタイプとし、脳内炎症を作用点とした新たな抗うつ薬の開発が期待される、と述べている。

▼関連リンク

・広島大学 プレスリリース