グレリンがドーパミンとの関係が深い脳内報酬系に作用

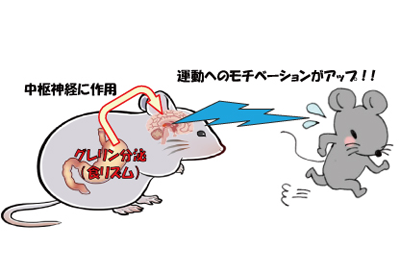

久留米大学は10月21日、胃内分泌細胞で生産される摂食ホルモンの「グレリン」が、ドーパミンとの関係が深い脳内報酬系に作用し、運動へのモチベーションを高めていることを発見したと発表した。この研究は、同大医学部内科学講座、動物実験センター、分子生命科学研究所、バイオ統計センター、人間健康学部(スポーツ医科学科)などの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Endocrinology」に掲載された。

画像はリリースより

グレリンは、1999年に同大分子生命科学研究所の児島将康教授らが発見した摂食ホルモンの一種で、空腹時に分泌されて食欲を亢進させる。今回、研究グループは、グレリンの新しい作用を探究する目的で研究を進め、その結果、グレリンが欠損しているマウスは、摂食には影響がないものの、自発運動量が少ないことが判明したという。運動量が低下しているグレリン欠損マウスに、食事のリズムに合わせてグレリンを投与したところ、運動量が回復することが明らかになった。

食事のリズムが崩れると、運動に対する意欲が低下し運動不足になる可能性

グレリンは、脳にはほとんど存在せず、胃を中心とした消化管(末梢組織)が主な産生部位だ。今回の研究により、末梢組織から中枢に運動のモチベーションを伝えるシグナル分子/経路の存在が想定され、運動へのモチベーションには中枢だけでなく末梢組織(胃)も重要な役割を果たしている可能性が示された。

運動へのモチベーションは、グレリンが分泌される空腹時に高まるため、食事のリズムを正せば、グレリンの分泌リズムも是正され、運動に対する意欲も高まる。逆に、食事のリズムが崩れると、運動に対する意欲が低下し、運動不足になる可能性がある。

今回の研究成果は、「運動習慣をサポートするための機能性表示食品やサプリメントの商品開発に役立つことが期待される」と研究チームは述べている。

▼関連リンク

・久留米大学 研究成果