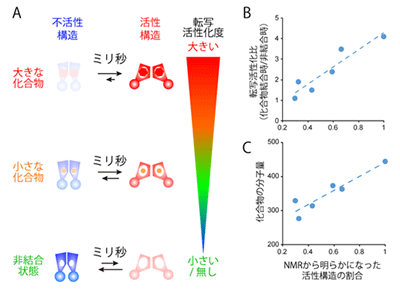

薬剤結合時にQacRが活性構造を取る割合により転写活性が決定

日本医療研究開発機構(AMED)は10月4日、核磁気共鳴法(NMR法)を用いて、QacRが溶液中で多剤耐性トランスポーターqacA遺伝子の転写・発現を亢進する活性構造と抑制する不活性構造との間をミリ秒で行き来する構造平衡下にあること、また、QacRが薬剤結合時に活性構造を取る割合により、転写活性が決定することを明らかにしたと発表した。この研究は、東京大学大学院・薬学系研究科および次世代天然物化学技術研究組合の嶋田一夫教授と産業技術総合研究所・創薬分子プロファイリング研究センターの竹内恒研究チーム長のグループによるもの。研究成果は「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」に掲載されている。

画像はリリースより

多剤結合転写因子は、多様な構造および広い範囲の分子量を持つ薬剤に高親和性で結合し、薬剤を細菌の外に排出する多剤耐性トランスポーターの発現量を増大させて薬の効果を低下させる。このように多剤結合転写因子と多剤耐性トランスポーターから構成される多剤耐性機構は、病原細菌などでその存在が良く知られているとともに、ヒトのがん細胞においても見られ、抗がん剤を効きにくくするなど医療上の問題が生じている。

多剤耐性機構を不活性化する薬剤を合理的に設計するためには、その制御の要である多剤結合転写因子が多様な化合物に結合して、多剤耐性トランスポーターの発現量を増大させる分子機構を調べることが必要となる。病原細菌の一種である黄色ブドウ球菌においては、多剤結合転写因子QacRが多剤耐性トランスポーターQacAの発現を制御することで、多剤耐性機構をコントロールしているが、QacRが化合物によって異なるレベルでQacAの発現を制御する仕組みは明らかではなかった。

QacR結合の強い小分子化合物で、黄色ブドウ球菌の多剤耐性機構を不活化できる可能性

研究グループは、異なるレベルで活性化を引き起こす6種の化合物と結合した状態のQacRおよび化合物に結合していない状態のQacRについて、溶液中での構造を核磁気共鳴(NMR)法により解析した。その結果、QacRがすべての状態で、活性・不活性構造をミリ秒で行き来する構造平衡にあること、転写活性は化合物に結合した際にQacRが活性構造を取る割合により決まることを明らかにした。その際、結合する化合物分子の大きさ(分子量)が大きいほどQacRの構造平衡が大きく傾き、活性構造の割合が増えていた。

以上の結果は、結合の強い小さな化合物を設計することで、黄色ブドウ球菌の多剤耐性機構を不活化できる可能性を示す。一方で、タンパク質の構造平衡を積極的に利用して薬効を発揮させるためには、構造変化を起こした状態を長く保てるだけの分子量が必要であることを示唆している。「そのような新たな薬づくりを行っていくにあたって、中分子など比較的大きな化合物分子を合理的に設計する技術の重要性を示すものとしても注目される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・日本医療研究開発機構(AMED) 成果情報