カルボニルストレスを伴う統合失調症、タンパク質の機能異常を発見

東京大学大学院医学系研究科・医学部は10月7日、酸化ストレスの一種であるカルボニルストレスを伴う統合失調症の、詳細な分子病態を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の廣川信隆特任教授と、理化学研究所の吉川武男チームリーダーらによるもの。研究成果は、「Life Science Alliance」にて公開された。

画像はリリースより

カルボニルストレスは、酸化ストレスの帰結の1つであり、反応性カルボニル化合物の増加や反応性カルボニル化合物の除去機構の低下により、反応性カルボニル化合物がタンパク質を非酵素的に修飾し、終末糖化産物(AGEs)が蓄積した状態。近年、およそ2割の統合失調症患者においてカルボニルストレスが亢進していることが報告され、同ストレスの除去機構に関わる酵素をコードするGLO1遺伝子の変異が、統合失調症患者で見つかっている。しかし、同ストレスがどのような分子メカニズムで統合失調症に関わっているのか、特に、発症脆弱性の基盤となる神経発達の段階での影響は不明だった。

カルボニルストレス阻害薬が新たな創薬ターゲットとなる可能性

研究グループは、カルボニルストレスを伴う統合失調症の患者で変異が確認されたカルボニルストレス除去機構に関わるGLO1遺伝子に着目。この遺伝子を破壊したiPS細胞を作製したところ、このiPS細胞から作成した神経細胞は神経突起の伸長低下を示したという。

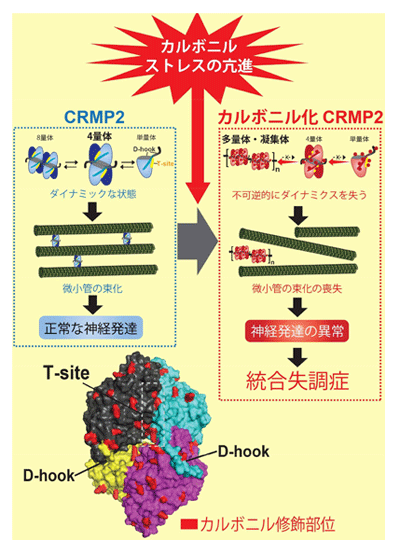

この異常はカルボニルストレスを軽減するピリドキサミンを加えることで改善し、GLO1遺伝子の異常により、カルボニルストレスが亢進して、iPS細胞から神経細胞への分化・形成が障害されることが判明した。同ストレスの増加は、細胞内のタンパク質にカルボニル化修飾(AGE修飾)を起こす。そこで、GLO1 KO iPS細胞の中で、同ストレスによって強くカルボニル化修飾を受ける主要なタンパク質を質量分析により詳細に調べた結果、神経突起の伸長に関わるCRMP2を同定した。CRMP2は、複数の機能領域を持ち、神経の形態形成に関わる重要なタンパク質で、翻訳後修飾がその機能調節に関わっていることが知られている。そこで、iPS細胞内のCRMP2の60か所のカルボニル化修飾の正確な位置を質量分析によって詳細に決定。さらに、このカルボニル化CRMP2の構造を詳細に調べた結果、表面電荷が大きく変化すること、CRMP2の機能発揮に重要な複合体形成部位であるDフックやTサイトにカルボニル化修飾が密集していることがわかった。

カルボニル化修飾が、CRMP2の複合体形成に必要なDフックやTサイトに多いことから、CRMP2複合体の機能を調べた結果、カルボニル化CRMP2では、微小管との結合能や微小管を束ねる活性が失われていることがわかった。さらに、カルボニルストレスが亢進しているGLO1 KO iPS細胞では、微小管が束のように集まる領域での束化した安定な微小管が減少し、微小管の安定性の低下およびCRMP2複合体の微小管束化機能の低下が裏付けられた。

カルボニル化されたCRMP2複合体の構造をX線結晶解析によって調べると、AGE修飾によって、CRMP2複合体内部で不可逆的に架橋が形成されており、CRMP2のダイナミックな動きが失われていることが示唆された。そこで、CRMP2複合体のサイズ変化への影響を解析すると、修飾のないCRMP2は4量体の複合体を形成していたが、カルボニル修飾されたCRMP2は、ずっと大きな不可逆的に凝集した多量体を示した。この多量体は、カルボニルストレスが亢進しているGLO1 KO iPS細胞においても検出され、さらにピリドキサミン添加により多量体が軽減した。 これらの結果から、カルボニルストレスを伴う統合失調症の少なくとも脳発達期の細胞内では、カルボニル化修飾を強く受けたCRMP2が、不可逆的に多量体化してしまうために、微小管の束化機能が失われ、神経の形態形成が障害されるという新しい分子病態の可能性が示された。

今回の研究成果により、CRMP2を統合失調症治療薬の創薬ターゲットとすることや、カルボニルストレスの阻害薬が新たな治療薬となる可能性が期待される。

▼関連リンク

・東京大学大学院医学系研究科・医学部 ニュース&トピックス