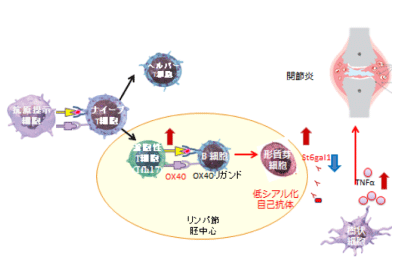

RAにおけるT細胞、B細胞、自己抗体の挙動を検索

筑波大学は7月18日、関節リウマチ(RA)を引き起こす自己抗体の産生に重要な濾胞性T細胞群の同定、および病態悪化に関与する機序を明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学医療系の松本功准教授、住田孝之教授、蔵田泉助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Annals of the Rheumatic Diseases」に、7月12日付でオンライン先行公開された。

画像はリリースより

RAは、罹患率が人口の約1%と、頻度の高い自己免疫性炎症性疾患だが、病院についてはまだ不明な点が多い。抗シトルリン化タンパク質抗体(ACPA)などの自己抗体が病因に関連しており、その産生を促す細胞として濾胞性T細胞(Tfh17細胞)が重要であることが知られている。Tfh17細胞はB細胞と協調し、自己抗体の脱シアル化を介して、RAの炎症病態悪化を促している可能性があるが、どの濾胞性T細胞群がどのようにシアル化をコントロールするかは明らかではなかった。そこで今回、研究グループは、独自の関節炎動物モデル、および関節リウマチ患者検体を用いて、T細胞、B細胞、および自己抗体の挙動を検索した。

OX40+Tfh17細胞が自己抗体のシアル化を負に制御し、RAの病態悪化

まず、関節炎動物モデルマウスのリンパ節に着目したところ、関節炎病初期にインターロイキン17(IL-17)を産生するTfh17細胞が多く存在し、その群は表面にOX40分子を高発現していた。また、この細胞を含むTfh細胞は、B細胞を形質芽細胞へと分化させ、自己抗体産生の増加、および細胞内でのシアル化を誘導する酵素(St6gal1)を低下させた。このマウスの関節炎誘導期および寛解期の自己抗体(抗glucose-6-phosphate isomerase GPI抗体)を糖鎖解析したところ、IgG(免疫グロブリン)の低シアル化が病態誘導期に進行していることが判明。この自己抗体は、免疫複合体を作ることにより、関節炎が寛解している時期の抗体よりもTNFαなどのサイトカインをより多く放出し、病因性が高いと考えられた。生体内でOX40経路を抑制すると、関節炎が減弱し、Tfh17細胞が低下し、B細胞ではSt6gal1が回復し、自己抗体のシアル化が改善した。また、未治療のRA患者末梢血の解析では、変形性関節症患者と比べて、OX40を発現するTfh17細胞が増加し、Tf17細胞数はACPAと正の相関をする一方、形質芽細胞のSt6gal1とは負の相関を示した。これらのことより、OX40を発現するT細胞が自己抗体のシアル化を負に制御し、RAの病態悪化に関わっていることが明らかになった。

今後、RA患者で見出されたOX40を介するシアル化制御の機構の分子メカニズムを解明することにより、サイトカインを直接制御する治療法とは異なる、感染症等を引き起こさない、自己免疫特異的治療法の開発が期待される。特にOX40シグナルがどのようにst6gal1 を抑制するかを見出すことにより、自己抗体の産生制御及び炎症を起こしにくい自己抗体へと偏向させることが考えられる。さらに、研究グループのモデルでは、OX40を保持する Tfh17細胞がある時期から減少するが、その制御機構を見出すことが望まれる。「全身性エリテマトーデスやシェーグレン症候群など、他の自己抗体が病因に関与する疾患でも同様の機序がある可能性があり、検討が待たれる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 注目の研究