自己免疫性膵炎、治療法は主にステロイド

近畿大学は7月10日、膵臓の慢性疾患の一つである自己免疫性膵炎の発症について、腸内で一定のバランスを保ちながら共存する細菌の集まりである腸内細菌叢(腸内フローラ)の変化に対する免疫反応が深く関わっていることを世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大学医学部内科学教室(消化器内科部門)の渡邉智裕准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、免疫学分野の専門誌「International Immunology」にオンライン掲載された。

画像はリリースより

膵臓の慢性炎症性疾患は、「自己免疫性膵炎」と「慢性膵炎」の2つに大別される。指定難病である自己免疫性膵炎は、自己の膵臓組織を免疫システムが誤って攻撃することで、全身性の炎症性疾患の症状として発症する。また、膵がんをはじめとする各種のがんが合併し、病気が進行すると二次性の糖尿病が起こることがある。この疾患は高齢者の男性に多いといわれているが、その発症メカニズムの詳細については明らかになっていなかった。現在、自己免疫性膵炎に対しては、ステロイドによる免疫抑制療法が一般的に行われているが、ステロイドにはさまざまな副作用があり、新たな治療法の開発が期待されている。

自己免疫性膵炎の発症に腸内細菌叢の変化が関与

同研究チームは2008年から自己免疫性膵炎と慢性膵炎について研究を続けてきた。自己免疫性膵炎の発症において「1型インターフェロン」 と「インターロイキン33」を産生する形質細胞様樹状細胞が病的な役割を果たすことを報告してきた。しかし、1型インターフェロンとインターロイキン33を産生するメカニズムは明らかになっていなかった。そこで、研究グループは「腸内細菌叢の変化が形質細胞様樹状細胞を活性化し、病気を引き起こすのではないか?」と想定し研究を進めていた。

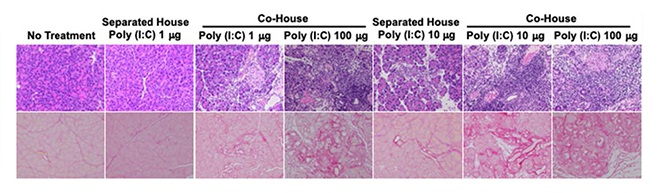

最初の実験として、自己免疫性膵炎モデルのマウスに対して抗生剤を投与することで腸内細菌を死滅させ、劇的に腸内細菌叢を変化させた。その結果、膵臓に存在する形質細胞様樹状細胞が減少し、自己免疫性膵炎の発症が明らかに抑制されることが分かった。次世代シークエンサーを用いて、腸内細菌叢の変化を検討したところ、自己免疫性膵炎を発症したマウスでは正常なマウスと比べ、腸内細菌の多様性が失われていることも明らかに。これらのことから、自己免疫性膵炎の発症に腸内細菌叢の変化が関与することが示された。

研究を進めていく過程で、自己免疫性膵炎を発症したマウスの腸内細菌の移行によって、本来ならば自己免疫性膵炎を発症しない条件でも膵炎が発症することが判明。さらに、自己免疫性膵炎を発症したマウスの糞便を移植することが、自己免疫性膵炎の発症を促進することも分かった。また、腸内細菌叢の変化に伴い、「I型インターフェロン」と「インターロイキン33」を産生する形質細胞様樹状細胞が膵臓で著明に増加していた。

今回の研究で、自己免疫性膵炎発症のメカニズムに腸内細菌に対する免疫反応が関与していることが判明した。「今回の成果は、新たな治療法の開発や発症の予防にも結びつくことが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・近畿大学 ニュースリリース