ヌクレオソーム内側のDNA損傷をどうやって効率良く検出するのか

神戸大学は5月30日、細胞内で染色体構造を取ったゲノムDNAが紫外線によって損傷を受けたとき、この損傷を効率良く検出して修復を開始するしくみを分子レベルで解明したと発表した。この研究は、同大バイオシグナル総合研究センターの菅澤薫教授、東京大学定量生命科学研究所の胡桃坂仁志教授、大阪大学大学院基礎工学研究科の岩井成憲教授らが、スイスのフリードリッヒ・ミーシャー生物医学研究所等と共同で行ったもの。研究成果は、英国科学雑誌「Nature」に5月29日付で掲載された。

画像はリリースより

紫外線によりゲノムDNAが損傷すると、DDB1とDDB2から成るタンパク質複合体(UV-DDB)が損傷を効率良く見つけて結合することで修復の開始を促進する。特にヒトDDB2遺伝子の変異は色素性乾皮症を引き起こし、紫外線による皮膚がんのリスクを著しく高めることが知られている。

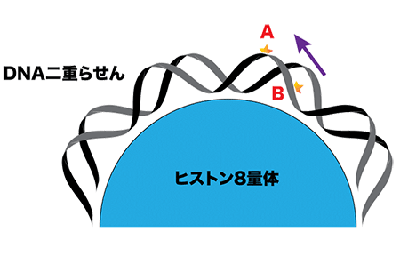

紫外線を照射したDNAとUV-DDBを試験管内で混ぜると、非常に効率良く結合することが以前からわかっていた。一方、細胞内でゲノムDNAは、ヒストンタンパク質の周囲に巻きつく「ヌクレオソーム」構造を約200塩基対ごとに形成しており、この線維がさらに何重にも折りたたまれて細胞核の中に収納されている。そのため、DNA損傷がヌクレオソームの外側に露出しているか、内側に隠れているかなどによってUV-DDBの損傷へのアクセスが影響を受けると想像される。一方で、実際にヌクレオソーム内部のDNA損傷の修復を可能にするUV-DDBの機能の詳細はこれまで不明だった。

ヌクレオソーム上でDNAが滑り、損傷を外側に向けていた

今回研究グループは、特定の位置に損傷を含むDNAとヒストンタンパク質によってヌクレオソームを形成させ、これにUV-DDBを結合させた複合体の立体構造を低温電子顕微鏡により解析。その結果、損傷がヌクレオソームの外側(ヒストンタンパク質の表面から最も遠い位置)に露出している場合には、元のヌクレオソームの構造をほとんど変えずにUV-DDBが損傷に結合できることが確認された。

次に損傷の位置を数塩基ずつずらした種々のDNAを用いてヌクレオソームを調製し、同様の解析が行われた。これにより損傷がヒストンタンパク質の表面に向かって次第に近づき、ヌクレオソームの内側に隠れるため、UV-DDBのアクセスに影響を与えると予想された。実際、損傷が元の位置から移動するに従ってUV-DDBの結合が弱まる傾向がみられた。一方、そのような条件で形成された複合体の構造を低温電子顕微鏡で解析したところ、ヌクレオソーム上でDNAが数塩基分「滑る」ことで、損傷が当初の想定よりもヌクレオソームの外側に向いていることが判明した。

一般に、DNA損傷はゲノムDNA上のどこでいつ発生するか予測することは困難で、毎回、修復タンパク質がアクセスしやすいヌクレオソームの外側に損傷が生じるとは限らない。今回の結果は、標的となるDNA損傷がヌクレオソームの内側に隠れているときに、損傷を検出するタンパク質がATP加水分解のエネルギーを使わずにヌクレオソーム側の構造変化を引き起こすことで安定な複合体を形成し、修復反応の開始を可能にするメカニズムを初めて明らかにしたもの。研究グループは、このメカニズムをSlide-Assisted Site-Exposure(SAsSE)と命名した。「今後、DNA損傷の速やかな修復を可能にする染色体構造の動的な変化とその制御機構に関する理解が進み、紫外線に対する防護や皮膚がんの抑制などへの応用につながることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・神戸大学 研究ニュース