中高年の多くが発症している歯周病

新潟大学は11月26日、お米から抽出した成分で歯周病発症時の歯槽骨吸収が抑制できることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科の田村光歯科医師(歯学系大学院生)と前川知樹研究准教授、寺尾豊教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Archives of Oral Biology」に掲載されている。

画像はリリースより

歯周病は、成人を迎えた頃から罹患者が増え、日本の中高年の多くが発症している。はじめは、歯肉の炎症を主徴候とするが、経時的に重症化し、歯周囲の歯槽骨を吸収させる。

現在の歯科診療では、吸収した歯槽骨を回復させることは極めて困難であるため、歯の喪失へと繋がる可能性が高くなっている。歯を失い自らの歯で食品を噛めなくなると、全身健康にもさまざまな悪影響が波及する。

米ペプチドが骨吸収や歯肉炎症を誘発する生体分子を抑制

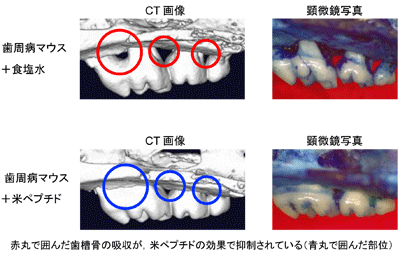

これまでの研究から、米成分には炎症を緩和する作用があると示唆されていた。そこで研究グループは、米から抽出した15種類のペプチド溶液を歯周病のモデルマウスに作用させ、歯槽骨の吸収抑制効果をCT装置などで解析した。その結果、15種類の米ペプチド溶液から、歯槽骨の吸収抑制作用を有する米ペプチドを見出すことに成功。また、歯槽骨の吸収抑制したメカニズムを遺伝子レベルでも分析したところ、米ペプチドは骨吸収や歯肉炎症を誘発する生体分子を抑制することもわかったという。

現在の歯科治療では、歯周病原因菌の抑制のために抗生物質を使用することがある。しかしながら、 抗生物質の乱用は、薬剤耐性菌を生み出す危険性がある。そのため日本政府は、抗生物質の使用削減を含めた「AMR(薬剤耐性)アクションプラン」を制定している。米は日常的に摂取する食品であるため、人に対して安全である利点を有している。研究グループは、「抗生物質の使用制限にも繋がる新たな歯周病治療と予防に展開できる可能性がある」と述べている。

▼関連リンク

・新潟大学 ピックアップニュース