炎症性腸疾患の発症リスク遺伝子のひとつ「MDR1」

大阪大学は12月20日、エフェクターT細胞に発現する多剤耐性トランスポーターMDR1が、胆汁酸による腸管炎症を抑制するために重要であること、一部の炎症性腸疾患(IBD)患者のエフェクターT細胞ではMDR1の機能低下が起こっていることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科免疫制御学の香山尚子助教、米国スクリプス研究所のマーク・サンドラッド博士らのグループによるもの。研究成果は「Immunity」に掲載されている。

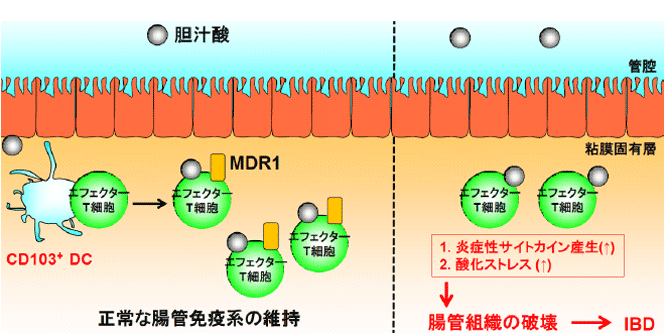

クローン病や潰瘍性大腸炎といったIBDは、食事の欧米化をはじめとするライフスタイルの変化に伴い、近年、日本において患者数が増加している。獲得免疫を担うエフェクターT細胞が過剰に活性化して産生する炎症性サイトカインは、IBDの発症とその病態に深く関与するといわれており、エフェクターT細胞に発現する多剤耐性トランスポーターであるMDR1遺伝子は、炎症性腸疾患の発症リスク遺伝子のひとつと考えられている。

胆汁酸吸着剤で回腸の炎症を抑制

今回、研究グループは、MDR1の遺伝子を欠損させたマウスと野生型マウスの脾臓からT細胞を回収。T細胞がいないマウスに投与し、腸炎を誘導することで、エフェクターT細胞に発現するMDR1が腸管炎症を制御するメカニズムを解析した。

画像はリリースより

その結果、胆汁酸が豊富に存在する回腸では、MDR1欠損エフェクターT細胞により、炎症性サイトカインの産生や酸化ストレスが高まり、回腸に重篤な炎症が生じること、胆汁酸吸着剤「コレスチラミン」を含む餌を与えることでMDR1欠損エフェクターCD4+T細胞による回腸の炎症が抑制されることを見出したという。また、回腸部に炎症を起こす潰瘍性大腸炎の患者において、エフェクターT細胞におけるMDR1の機能低下が高い割合で示されることも明らかにしたとしている。

多因子疾患であるIBDでは、現在でもなお多様な治療法の開発が望まれている。今回の研究成果により、MDR1および胆汁酸を標的としたIBD新規治療法の開発につながるものと期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 研究情報